| 调查研究/李攀 徐佳羽:家庭支持与3~6岁学前儿童独立性的关系研究 |

| 发布日期:2025-04-29 浏览次数: 字体:[ 大 中 小 ] |

|

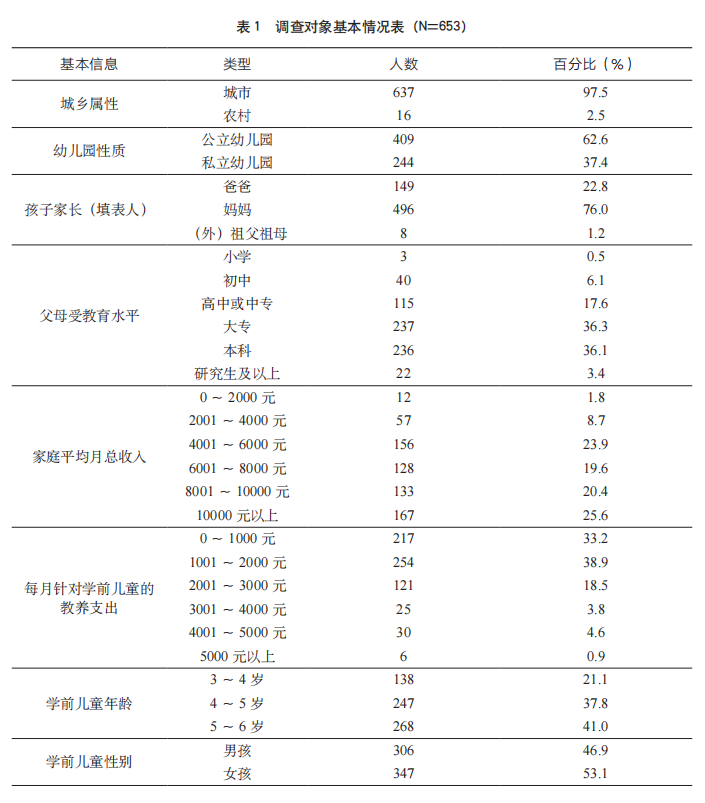

摘要:为探讨家庭支持与学前儿童独立性之间的关系,本研究通过问卷和访谈法,选取S市710名3~6岁学前儿童家长发放问卷进行调查。结果发现:3~6岁学前儿童的家庭支持及独立性总体处于较好水平,但游戏支持及自我控制得分相对较低;家庭支持与学前儿童独立性呈显著正相关;家庭支持中游戏和教育支持对于学前儿童独立性中各维度的预测力不同,家庭支持水平越高,学前儿童独立性的发展越好。同时还存在游戏支持得分相对较低、家长在对学前儿童提供支持时存在性别刻板印象等问题。因此,父母应重视家庭支持对独立性发展的影响,提高家庭支持水平;树立科学家庭支持观念,合理引导学前儿童独立性发展;同时注重家园共育,更好地促进家庭支持水平的提高及学前儿童独立性的发展。 关键词:学前儿童独立性 家庭支持 学前儿童发展 基金项目:本文系新疆维吾尔自治区家庭教育研究课题“高质量发展背景下家园社协同育人机制的实践研究”(课题编号:jtjy-dztj-2024175)的阶段性成果。 作者简介: 李攀,石河子大学师范学院副教授、硕士(通讯作者) 徐佳羽,石河子大学师范学院硕士研究生 一、问题提出 学前儿童独立性研究源于20世纪50年代,希泽斯和贝勒最早对其进行了概念界定,指出独立性包括自我依靠和自我主张两部分;詹姆斯在《心理学原理》中将独立分成了物质、社会和精神独立三方面;埃里克森指出3~6岁是个体发展的关键阶段,这一时期学前儿童能够获得主动独立感,是学前儿童独立性发展的关键期。[1]因此本研究对象主要针对3~6岁学前儿童。1983年,我国学者提出学前儿童独立性的科学命题,认为独立性是儿童发展中不可或缺的一部分,朱智贤特别强调学前儿童的独立性教育是终生教育的基础[2];周少贤等人将其界定为学前儿童依据自身的信念和认识,凭一己之力完成某件事的水平[3];李辉兰认为学前儿童独立性是学前儿童依靠自身所具有的各方面的素养而做出符合社会规范的决定。[4]本研究借鉴学者邹晓燕的观点,将独立性定义为3~6岁学前儿童在不依赖外界力量的条件下,将社会规范作为根本底线,根据自身的需要以及个人能力水平去完成既定的目标、解决现有的问题、做出合理的决定以及调节自我行为的一种能力,包括自我依靠、自我控制和自我主张三个部分。[5] 家庭支持是社会支持的重要部分,包含外部力量给家庭提供的帮助支持及家庭成员为个体发展提供的帮助支持两种含义。朱卫红等人尝试性地提出了“家庭支持”这一概念,将它定义为家长为达到某些教养目的对子女们提供的情感、信息和物质等方面的指导和帮助[6];焦莹莹在朱卫红研究的基础上进一步提出家长还会给子女提供行为等方面的帮助和指导。[7]本研究借鉴田雨露的观点,将家庭支持定义为:家长为了能使学前儿童得到更好的成长和发展,给他们提供的生活支持、教育支持和游戏支持。[8] 涉及学前儿童独立性与家庭支持的研究最早起源于20世纪初,家庭的支持水平对学前儿童人格发展、心理健康等有多方面的影响[9],是学前儿童独立性发展的根本成因。[10]陈鹤琴指出,为儿童提供适当的物质环境是培养儿童独立性的重要条件,父母对儿童的游戏支持可以激发儿童的创造力,促进他们独立性的发展[11];郭佳乐研究发现,父亲参与教养支持与情感交流对学前儿童自我主张有显著影响[12];刘珍珍研究证实,回族父亲在游戏方面的支持及汉族父亲在生活上的支持利于学前儿童自我依靠的发展[13];Grolnick指出,教育支持可以通过培养儿童的自主学习和问题解决能力来促进其独立性发展。[14]基于此,提出本研究的研究假设:家庭支持与学前儿童独立性存在显著相关关系,家庭支持的不同维度对学前儿童独立性具有不同程度的正向预测作用。 已有研究表明,家庭支持与学前儿童的独立性发展密切相关,但内容多来自学前儿童独立性与其他家庭影响因素的相关研究。关于家庭支持与学前儿童独立性的关系仍缺乏整体性、系统性的研究,家庭支持的不同维度对儿童独立性的具体贡献尚未明确区分。因此,本研究通过问卷法探寻家庭支持各维度与学前儿童独立性之间的关系,以期为学前儿童独立性发展的研究提供新的视角和实证依据,丰富学前儿童独立性发展与家庭支持的研究内容;帮助家长认识到家庭支持对学前儿童独立性发展的重要作用,提升家庭支持水平,同时为家长提供具体的教育建议,促进学前儿童独立性的发展。 二、研究对象与研究方法 (一)研究对象 本研究采用目的抽样和整体抽样方法,抽取新疆S市的家长作为研究对象。S市是新疆维吾尔自治区的一个直辖县级市,实行师市合一管理体制(与新疆生产建设兵团共同管理)。截至2023年底,常住人口76.11万人。本研究面向S市公立和民办幼儿园各一所(每所大、中、小班各三个班),共计18个班级710名学前儿童家长发放问卷,采用问卷星线上问卷形式发放,共回收有效问卷653份,问卷回收率92%。样本信息见表1所示。  (二)研究方法 1.研究工具 (1)《学前儿童家庭支持现状调查问卷》 关于家庭支持的问卷借鉴了河南大学田雨露编制的《学前儿童家庭支持现状调查问卷》,该问卷主要由学前儿童的家长填写,总共包括两部分:第一部分是基本信息,包括研究对象的家庭月平均总收入、学历等共11题;第二部分是对家庭支持水平的测量,共21题,包含教育、生活和游戏支持三个维度(教育支持7题,生活支持4题,游戏支持10题)。 问卷使用李克特五点计分法,各个维度的得分越高,说明在该维度下的家庭支持水平越高。该问卷的总克隆巴赫α系数为0.940,各维度的克隆巴赫α系数分别为0.880、0.907、0.780,说明该问卷具有良好的信效度。 (2)《幼儿教育问卷》 (3)访谈提纲 采用半结构式访谈对发放问卷的两所幼儿园大、中、小三个年龄阶段各一个年龄阶段以学前儿童性别、学前儿童数量及是否祖辈养育为区分抽取1位学前儿童家长,共6位家长,每位进行约半小时的访谈。 2.数据处理 数据收取之后,通过SPSS26.0软件对回收的数据进行整理分析,并进行描述性统计、独立样本t检验、方差、相关和回归分析。 三、研究结果 (一)家庭支持状况 由表2可知,该地区家庭支持总分平均值为4.20(>4),处于较好水平,家庭支持三个维度中生活支持(M=4.49)得分最高,游戏支持(M=3.91)得分最低。 此外,家庭支持总分在学前儿童性别、年龄、家庭月总收入、居住地、幼儿园属性上均不存在显著差异(P>0.05),通过单因素方差分析发现,家庭支持总分在父母受教育水平(P<0.01)和家庭教养支出(P<0.05)上存在显著差异。 家庭支持总分及生活支持和游戏支持得分在父母受教育水平上均存在显著差异(P<0.05),教育支持维度不存在显著差异(P>0.05);家庭支持总分和游戏支持得分在家庭教养支出上均存在显著差异(P<0.05),生活支持和教育支持维度不存在显著差异(P>0.05)。 家庭支持水平总体较好,总体及各维度得分均大于中间值3,家庭、生活及教育支持得分均大于4,游戏支持得分最低(M=3.91);家庭支持总分及各维度在学前儿童性别、年龄、家庭月总收入、居住地、幼儿园属性上均不存在显著差异(P>0.05),其中男孩的家庭支持总分及生活支持得分高于女孩;家庭支持总分、生活和游戏支持得分在学前儿童父母受教育水平上均存在显著差异(P<0.05);家庭支持总分和游戏支持得分在家庭教养支出上均存在显著差异(P<0.05)。 (二)学前儿童独立性状况 由表3可知,学前儿童独立性总分的平均值为3.92(>3),处于较好水平,说明该地区3~6岁学前儿童的独立性水平较高。学前儿童独立性各维度中得分最高的是自我主张(M=4.15),其次是自我依靠(M=3.86),最低的是自我控制(M=3.73),说明学前儿童独立性处于中上水平,学前儿童的自我控制相对其他两个维度的水平来说较低。 学前儿童独立性总分在城乡、幼儿园属性、学前儿童性别、父母受教育水平和家庭月总收入上均不存在显著差异(P>0.05),通过独立样本t检验发现在是否独生子女和年龄上均存在极其显著的差异(P<0.001)。 学前儿童独立性总分及自我依靠得分在是否独生子女上均存在极其显著差异(P<0.001),自我控制和自我主张得分在是否独生子女上均存在显著差异(P<0.05)。说明学前儿童独立性发展受是否为独生子女家庭这一因素影响较大;独立性总分及自我依靠得分在年龄上均存在极其显著差异(P<0.001),自我主张这一维度得分在年龄上存在显著差异。学前儿童独立性总分及其他三个维度的得分均存在5~6岁>4~5岁>3~4岁的情况。 学前儿童独立性较好,总体及各维度得分均大于3,其中自我控制得分最低(M=3.73),自我主张得分最高(M=4.15);学前儿童独立性总分及各维度在城乡、幼儿园属性及家庭月总收入上均不存在显著差异,在是否独生子女和年龄上存在极其显著差异(P<0.001)。 学前儿童独立性总分在性别及父母受教育水平上不存在显著差异(P>0.05);在性别属性上学前儿童自我依靠存在极其显著的差异(P<0.001),女孩得分水平高于男孩;自我依靠在父母受教育水平上存在极其显著差异(P<0.001),学前儿童独立性、自我依靠及自我控制水平得分最低的均为硕士及以上、本科和小学,在一定程度上学历过高或者过低都会对学前儿童的独立性产生影响。 (三)家庭支持与学前儿童独立性相关分析 家庭支持与学前儿童独立性的相关分析结果显示(见表4),家庭支持与学前儿童独立性存在极其显著的正向相关关系(r=0.659,P<0.001)。 游戏、教育和生活支持三个维度与学前儿童的“独立性”“自我依靠”“自我控制”“自我主张”均存在极其显著的正向相关关系(P<0.001),其中学前儿童独立性与教育支持的关系最为密切;独立性的自我依靠、自我控制、自我主张三个维度与家庭支持均达到了统计学的极其显著水平(P<0.001),且均为正向相关关系,其中家庭支持与自我主张的关系最为密切。 (四)家庭支持与学前儿童独立性的回归分析 1.家庭支持与学前儿童独立性回归分析 学前儿童独立性的发展受到学前儿童年龄和是否独生子女的影响,为保证回归分析的准确性,对家庭支持与学前儿童独立性回归分析进行了人口统计学变量控制,如表5所示。 家庭支持与学前儿童独立性的相关性分析,线性回归模型拟合度较好,R2=0.488>0.4,本次运算结果可较为真实地反映家庭支持对学前儿童独立性的影响情况。回归方程显著,F=154.715,P<0.001,家庭支持可以极其显著正向影响学前儿童独立性(β=0.660,P<0.001),家庭支持对学前儿童独立性有48.8%的预测力。 2.家庭支持各维度与学前儿童独立性及其各维度的回归分析 为进一步探究家庭支持和学前儿童独立性两者间的关系,将学前儿童的年龄、是否独生子作为控制变量,家庭支持下的三个维度作为自变量,独立性及其三个维度分别作为因变量,通过线性回归分析的方法进行分析,结果如表6所示。 由上表可知,排除年龄及是否独生子女的变量之后,家庭支持中游戏、教育和生活支持与学前儿童独立性的决定系数(R2)为0.50,本次线性回归整体性检验的F=107.75(P=0.000<0.001),因此,本次线性回归分析标准化的回归方程是:学前儿童独立性=0.249×游戏支持+0.424×教育支持。 家庭支持的三个维度对学前儿童独立性有50%预测力,其中教育支持及游戏支持对学前儿童的独立性有极其显著的正向影响,生活支持维度对学前儿童的独立性没有预测作用(回归系数未达到显著水平)。此外,家庭支持中的游戏支持对学前儿童独立性的自我依靠具有显著的正向影响,对自我控制和自我主张具有极其显著的正向影响;教育支持对学前儿童独立性的自我依靠、自我控制及自我主张均具有极其显著的正向影响。 四、结论 (一)家庭支持对学前儿童独立性有极其显著的正向影响 家庭支持对学前儿童独立性具有极其显著的正向影响(β=0.660,P<0.001),能够正向预测学前儿童独立性的发展。根据生态系统理论,学前儿童的独立性发展会受到环境系统的影响,家庭是其所处微观环境中最重要的部分。良好的家庭支持对学前儿童的独立性发展具有重要价值,家庭支持水平越高,学前儿童独立性发展越好;家庭支持三个维度共对学前儿童独立性有50%的预测力,游戏支持及教育支持均可以极其显著地正向预测学前儿童独立性的发展,生活支持对学前儿童独立性没有预测作用。 教育支持和游戏支持对其独立性发展具有显著正向影响,原因可能在于教育支持会引导学前儿童学习各种知识技能和生活经验,培养他们解决问题的能力和自主决策的意识,从而促进独立性的发展。父母给予的游戏支持则为学前儿童提供了在游戏中自由探索、尝试新事物的机会,父母和学前儿童在游戏中的交流还能帮助学前儿童学会自我管理和与他人交流合作。当父母把鼓励、支持、适当的要求和限制相结合运用,培养出的儿童就能按照外界要求调整并控制自身的一些行为,表现出较高的独立性水平。 然而,通过访谈发现,家庭的生活支持多侧重于满足儿童的基本生活需求,如提供食物、住所和衣物等,而这些方面相对较少直接涉及儿童独立性的培养。此外,过度的生活支持可能会导致学前儿童对家长的依赖,反而不利于独立性的发展。 (二)家庭支持总体水平较好,但游戏支持水平有待提高 家庭支持总体水平较好(M=4.20),但游戏支持水平有待提高(M=3.91)。 父母对学前儿童的支持多集中于生活方面,随着生活水平的普遍提高,家长对学前儿童的生活质量更加重视,在访谈中家长A3提到:“家里赚的钱多了,就想给孩子更好的生活条件,提供最好的物质保障。”学前儿童没有完备的经济及独立生活能力,对家庭的依赖程度极高,家庭对儿童的生活支持也是相对最高的。其次是教育支持(M=4.45),马斯洛需要层次理论指出,人的需要是从低层次向高层次发展的,随着家庭收入的提高,父母对学前儿童的支持也由生活支持开始逐渐关注学前儿童精神世界的富足及提供高质量的教育。 在家庭支持的三个维度中,虽然游戏支持得分最低(M=3.91),但也超过了中等水平,这与近几年S市推行自主游戏有关,越来越多的家长注意到游戏对学前儿童发展的重要价值。游戏支持指家长为学前儿童的游戏提供力所能及的支持,主要指游戏材料、空间、陪伴时间及互动等。一位家长(祖辈)指出:“家里有足够大的房子,她可以自由玩耍,买的玩具比幼儿园还多,不过爸爸妈妈没时间照看孩子,我们保证她的安全就好了,给不了指导和帮助,游戏指导是需要老师们多操心的事了。”反映出在提供游戏支持时,父母提供最多的往往是游戏材料和空间,但是缺乏陪伴、互动、引导帮助方面的支持,无法为学前儿童提供科学有效的支持和指导。总的来说,家长们对孩子的游戏支持已有了良好的开端,但如何提供更加科学有效的游戏支持还有待进一步探索。 (三)家庭支持及独立性发展受父母受教育水平影响 家庭支持、生活支持和游戏支持得分在父母受教育水平上均存在显著差异(P<0.05)。主要表现为父母为研究生及以上学历的家庭支持得分最高,父母为小学学历的得分最低,符合田雨露等人的研究结果:父母受教育水平越高,家庭支持得分就越高,高学历父母更注重对知识的学习,注重提供更高水平的家庭支持。但在生活支持上,父母学历为本科的显著小于父母学历为高中和大专的得分,在教育支持上,本科学历父母显著小于大专学历父母。父母受教育水平越高,越希望能科学育儿,他们不只关注孩子的学习和成绩,更关注学前儿童的全面发展;受教育水平较低的家长往往更重视学前儿童的生活和教育支持,注重孩子的成绩和是否听话。 学前儿童独立性中的自我依靠维度在父母受教育水平上存在极其显著差异(P<0.001),一定程度上学历过高或者过低都会对学前儿童的独立性产生影响。学历水平较低的父母,缺乏良好的教育资源,难以形成科学的教养观念,无法为学前儿童独立性发展创造良好条件;学历较高的父母对子女会有过高的期待,学前儿童容易处于无形的压力下,不利于其独立性的发展。高学历父母的“教育过度”现象,会对学前儿童社会性的发展产生消极的影响,这与学者周少贤等人的研究结果一致。[15] (四)父母在提供家庭支持时存在性别刻板印象的情况 性别刻板印象是人们在和性别有关的内容与性别标签之间建立一系列联系的一种信念,是能够让人们认为某一类性别角色会具有某种特点的固定的观念。[16]家庭支持及各维度在学前儿童性别上均不存在显著差异(P>0.05),与已有研究结论一致,这和以往相比,传统的重男轻女思想发生了变化,家庭内部的性别差异逐渐减弱。但本研究中男孩的家庭支持及生活支持得分均高于女孩,在针对6位家长的访谈中都提到,“家庭支持上我们给予孩子的支持是平等的”,但也有4位家长提出,“男孩和女孩的性别特征存在差异,提供支持时也会采取不同的方式。女孩应该更文静,男孩更活泼和勇敢,因为男孩会尝试更多的危险或具有挑战性的活动,所以有时会多关注男孩”。这也说明一些家长会对学前儿童有性别刻板印象,从而出现部分支持方面男孩得分高于女孩的现象。 (五)学前儿童独立性总体水平较好,自我控制得分相对较低 学前儿童独立性平均值为3.92(>3),处于较好水平,但自我控制得分相对较低,不同学者的研究结果存在不一致现象,这与研究时间、地点和研究对象不同有一定关联。随着教育观念的改变,家长会更多地听取并尊重学前儿童的意见,因此学前儿童往往比较有主见。[17]访谈中家长表示:“给予孩子更多自我选择和表达的机会,鼓励他们去做力所能及的小事,不赞成让他们刻意进行自我控制。”因此本研究中的学前儿童其自我依靠及自我主张的平均得分相对高于自我控制得分。 (六)非独生子女家庭的学前儿童独立性发展优于独生子女家庭 2021年6月,中共中央、国务院颁布了《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,提出一对夫妇可以生育三个子女的政策,随着三胎政策的出台,会有越来越多的多子女家庭出现。在本研究中,学前儿童独立性总分及自我依靠得分在是否独生子女上均存在极其显著差异(P<0.001),自我控制和自我主张得分在是否独生子女上均存在显著差异(P<0.05)。说明学前儿童的独立性发展受是否为独生子女家庭这一因素影响较大,非独生子女家庭的学前儿童独立性发展优于独生子女家庭,恰恰印证了多子女的家庭结构有利于学前儿童独立性的发展。家里孩子多时,父母分配在每个孩子身上的精力会变少,学前儿童的生活自理能力往往更容易培养。[18]同时,父母在对其中一个孩子进行培养教育时,其他孩子也会潜移默化地受到影响。多子女家庭往往更容易发生玩具抢夺等行为,因此家长会更加重视对他们自我控制及自我主张能力的培养。家长B3曾指出:“孩子抢玩具时,会让他们自己解决,在挑选玩具、安排时间上会让他们自主选择,他们选的一般都是不一样的,如果姐姐和弟弟都觉得对方的玩具更好,会自己商量换过来玩。有时候姐姐做错了事,爸爸妈妈训姐姐的时候,弟弟也会知道这么做不对。”因此,在多子女家庭中,学前儿童可以在日常相处中学习合作和分享,表达自我意见和感受,可以了解自我,学会交流沟通与解决冲突等,这为他们提供了不断提高自身独立性的环境。[19] 五、教育建议 本研究结果表明,家庭支持可正向预测学前儿童的独立性,家庭支持水平越高,学前儿童独立性发展越好。研究过程中也发现一些问题,例如,在家庭支持中,游戏支持得分相对较低,家长在对学前儿童提供支持时存在性别刻板印象等情况。因此,家长应充分认识到良好的家庭支持对于促进学前儿童独立性发展的重要作用,从而更好提升家庭支持水平,促进学前儿童独立性的发展。 (一)重视家庭支持对学前儿童独立性发展的影响,提升家庭支持水平 习近平总书记强调,广大家庭都要重言传、重身教,教知识、育品德,身体力行、耳濡目染,帮助孩子扣好人生的第一粒扣子,迈好人生的第一个台阶。[20]家长应重视家庭支持对学前儿童独立性发展的重要影响,不断地学习科学理论知识,进一步提升家庭支持水平。 1.提高教育支持水平,促进学前儿童独立性发展。 家庭支持中的教育支持可以极其显著地正向影响学前儿童独立性,且在家庭支持的三个维度之中,学前儿童独立性与教育支持的关系最为密切。因此,家长要提高教育支持水平,坚持科学的教育理念:尊重学前儿童主体地位,允许他们自主选择,培养自我主张能力;学会放手,拒绝过度保护和包办行为,培养他们的自我依靠能力;以身作则,做好坚持不懈、按时作息、公共场合保持安静等一系列好的行为表率。 2.增强游戏支持,在游戏中发展学前儿童独立性。 游戏支持可以极其显著地正向影响学前儿童独立性,但游戏支持在家庭支持的三个维度中得分最低。游戏是学前儿童最主要的学习方式之一,在游戏中与伙伴产生冲突时,往往考验学前儿童的自我控制及解决问题的能力,有助于学前儿童更好地理解自身及他人的情绪,提高他们的判断能力及表达能力,促进他们独立性的发展。因此,家长应提高游戏支持水平,提供适当的游戏材料,及时对学前儿童游戏中的行为和感受进行反馈,针对游戏中的问题给予正向耐心的回复,鼓励他们进行自我表达,给予积极正向的游戏评价,以发展的眼光来看待他们的游戏过程[21];允许孩子进行一些有挑战的户外游戏,让学前儿童有更多的自我主张和自我选择的机会;同时要在轻松自由的游戏环境中适当建立规则,就游戏材料摆放、游戏时间等共同制定规则并遵守,鼓励他们自己进行材料的收纳,培养学前儿童的自我依靠和自我控制水平,在游戏中发展他们的独立性。 (二)形成科学的家庭支持理念,科学引导学前儿童的独立性发展 1.把握好学前儿童独立性发展的年龄特征 学前儿童独立性在年龄上存在极其显著的差异,随着年龄增长,学前儿童在动作、认知和自我意识等方面都有发展,这促使学前儿童的依赖行为随着年龄增长而不断降低。[22]因此,家长应及时把握好学前儿童独立性发展的年龄特征,针对不同的年龄阶段提供不同的家庭支持。在为学前儿童提供科学均衡的生活支持的基础之上,要注重不同年龄阶段学前儿童的教育支持和游戏支持,3~4岁的学前儿童主要是获得自主感,因此在提供家庭支持时应提供相对自由的活动场所,给予他们自主选择权利,利于他们自我依靠及自我主张的发展;4~6岁主要是发展主动性和克服内疚感的时期,父母应为学前儿童积极自主参与各种活动提供空间和力所能及的学习、劳动等方面的活动任务并及时地对学前儿童的行为进行鼓励和赞扬。[23] 2.减少对学前儿童性别的刻板印象 在生活支持上,男孩得分水平大于女孩,学前儿童的独立性得分女孩大于男孩。不难看出,虽然随着时代的不断进步,男女平等的观念逐渐深入人心,但“男性就应该勇敢、爱冒险,女性就是文静、懂事”这样的性别刻板印象仍然存在。近年来,越来越多的学者研究表明,人们的性别刻板印象对学前儿童的成长与发展存在消极影响,学前儿童过早或过多地受成人性别刻板印象的影响,极易造成性别化偏向,阻碍学前儿童的潜力挖掘及自身的全面发展。[24]因此家长应遵循性别平等、多元化的观念,在为学前儿童提供玩具、绘本、故事书、衣物等物品时,尽量打破传统性别角色刻板印象。同时在对学前儿童进行教育支持的过程中,也不要刻意要求他们必须文静或必须勇敢。 3.运用适当措施提高学前儿童自我控制水平 自我控制是学前儿童独立性的重要部分,是学前儿童社会情感发展的基石,对他们未来的学业成就、人际关系及心理健康具有深远的影响。父母的教养方式、行为模式和心理状态对儿童自我控制能力的发展起着至关重要的作用。父母的积极参与和支持,能够为儿童提供一个有利于自我控制能力培养的环境。对于学前儿童自我控制水平的提高,可以采用以下方法:设立规则与界限,父母明确设定家庭规则,并保持一致性;增强自控的模范作用,父母通过自己的行为来示范自我控制;鼓励延迟满足,通过日常活动教会学前儿童等待;情绪调节教育,引导学前儿童认识情绪并提供适当的情绪调节策略;当学前儿童展现出良好的自我控制时,给予积极的反馈和奖励,从而不断帮助学前儿童提高自我控制水平。 4.注重学习,改善自身家庭支持观念 父母是学前儿童的第一任教师,一言一行都极易被学前儿童模仿和学习,因此父母要注重自身的学习。杨敏菁、任亚茹曾指出学前儿童的家长要改善自身的家庭支持观念,重视为学前儿童提供全面且高质量的家庭支持。首先,可以通过积极参与幼儿园或社会上的各类家长教育课堂、阅读相关书籍等方式学习科学的家庭支持理念;其次,在为学前儿童提供家庭支持的过程中不断反思自身的言行,注重与学前儿童的互动和相处方式,倾听和尊重他们的想法,给他们更多自我表达的机会,并及时准确地给予鼓励和赞扬;最后,帮助他们合理地安排自己的生活、游戏及学习等内容,时刻反思自身不足之处,及时改正并付诸实践。 在探讨非独生子女与独生子女家庭学前儿童独立性发展的不同表现时,我们可以发现非独生子女往往展现出更好的能力。相对而言,独生子女由于缺少与兄弟姐妹的互动,可能会更多地依赖父母,导致独立性发展相对较慢。因此独生子女家庭的父母可以通过让孩子参与决策,安排孩子与同伴的社交活动,引导孩子完成一些适龄的自我服务任务等方式促进独生子女独立性的发展。非独生子女家庭的父母则更需公平地对待每个孩子;通过团队合作的形式鼓励学前儿童相互协作以及观察孩子间的互动,及时调解冲突等方式提高学前儿童的独立性。 (三)家园社合力,助力学前儿童独立性的发展 2019年教育部等九部门印发的《全国家庭教育指导大纲(修订)》指出,家庭教育是学校教育和社会教育的基础,家庭、学校、社会是促进儿童健康成长的共同体,各地政府和部门要统筹各方面力量,完善共建机制,形成政府、学校、家庭、社会密切配合的家庭教育的社会支持体系。[25]同时教育部、全国妇联等11部门联合印发的《关于指导推进家庭教育的五年规划(2021—2025年)》中也指出,各地要根据实际情况,不断加强统筹规划以及资源的整合,探索和完善协同育人的工作协调机制,形成家庭、社会、学校协同育人的合力。[26]因此,家长、幼儿园和社会三者都要认识到家校社协同育人的重要意义,家校社三方要积极沟通,协同教育,共同促进学前儿童健康成长。 1.加强家园沟通,实现学前儿童独立性培养的家园共育 父母和教师是学前儿童成长过程中的重要他人,学前儿童往往把教师和父母当作权威,随时随地观察和模仿其一言一行。而父母对学前儿童独立性的培养上缺乏与幼儿园沟通共育的意识,对学前儿童独立性培养的过程中往往出现“5+2=0”的现象,即学前儿童在园5天的独立性培养成效可能因周末2天家庭教育的缺乏而减弱甚至消失。 家园合作需要多方面的沟通,需让教师听到家长的心声,也需让家长深入了解教师的工作,在沟通理解的基础上共同促进学前儿童独立性的发展。因此,双方要通过家长会、家访等多种形式进行沟通,了解学前儿童在家中和在幼儿园的不同表现,互相学习好的教育方法和观念,针对其独立性发展过程中的问题共同提出解决措施。父母在双方沟通过程中应及时了解幼儿园的工作开展状态,密切配合幼儿园的工作;教师要充分利用自己所学专业知识去指导学前儿童的教育实践活动,通过多种教育教学活动、户外活动等培养学前儿童的独立性。 2.注重引导,为学前儿童家长提供外部支持 教育部《关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》中曾提出协同育人的主导作用需要幼儿园充分发挥,不断加强对学前儿童家长的家庭教育指导,把做好家庭教育指导服务纳入幼儿园工作中去。[27]因此,幼儿园应发挥主导作用,多为家长提供优质的学习资源和平台,引导家长注重对学前儿童的生活、教育和游戏支持,发挥“以身作则,树立榜样”作用、遵循“规则与自由并存”原则,从日常做起,循序渐进,耐心引导学前儿童独立性逐步发展。[28]此外,可以通过高校及园内优质资源,开展促进学前儿童独立性发展的活动沙龙,积极寻找通过统筹协调家委会、家长会、家访等家园沟通的渠道,在对学前儿童独立性的培养上与家长达成理念一致、行动一致,不断提高对学前儿童家长的家庭支持水平[29],进一步促进学前儿童的独立性发展。 [参考文献] [1]蒋波.埃里克森人格发展理论对幼儿主动性发展的启示[J].教育导刊(幼儿教育),2006(08):16-17. [2]朱智贤.儿童心理学[M].北京:人民出版社,1979:35-67. [3][15]周少贤,陈尚宝,董莉等.3-6岁幼儿独立性和自我控制的发展特点及家庭影响因素[J].学前教育研究,2004(11):42-45. [4]李辉兰.3-6岁幼儿独立性发展与家庭环境的相关研究[D].天津:天津师范大学,2018. [5][10]邹晓燕.3-5岁儿童独立性发展特点与影响因素研究[D].大连:辽宁师范大学,2004. [6]朱卫红,顾永清,黄希庭.家庭支持对初中生应对方式的影响[J].中国临床心理学杂志,2003(04):305-306. [7]焦莹莹.家庭支持、家庭控制与初中生健康危险行为的关系研究[D].重庆:重庆大学,2009 [8]田雨露.学前儿童家庭支持与亲社会行为的关系研究[D].郑州:河南大学,2020. [9]岳亚平,张艺丝.学前儿童家庭支持现状与促进策略[J].学前教育研究,2020(10):3-16. [11]陈鹤琴.家庭教育[M].上海:华东师范大学出版社,2018:72-73+178-182. [12]郭佳乐.父亲参与教养与3-6岁幼儿独立性相关研究[D].石家庄:河北师范大学,2018. [13]刘珍珍.回、汉父亲参与家庭教养与幼儿独立性发展的关系研究[D].兰州:西北师范大学,2010. [14]Grolnick W S, Slowiaczek M L. Parents' involvement in children's schooling: A multidimensional conceptualization and motivational model[J]. Child development, 1994, 65(1): 237-252. [16]徐佳,陈毅文,张玉婷.4-9岁儿童在智力、助人和玩具领域性别刻板印象发展[J].中国临床心理学杂志,2022,30(05):1039-1042. [17]郭佳乐.父亲参与教养与3-6岁幼儿独立性相关研究[D].上海:华东师范大学,2018. [18]张瑛,谢维.大班幼儿独立性水平及其家庭影响因素调查[J].幼儿教育.2015(9):31-34. [19]韦东昀.幼儿同胞关系质量与同伴关系网络的关系及教育对策研究[D].南宁:南宁师范大学,2023. [20]习近平:在会见第一届全国文明家庭代表时的讲话-中国共产党新闻网[EB/OL]. [21]门少娟,胡理业,戴红梅.幼儿自主游戏中的教师评价[J].学前教育研究,2022,331(07):87-90. [22]陈传锋,王敏,张金荣,等.家庭居住方式在家庭教养行为对幼儿依赖行为影响中的调节作用[J].学前教育研究,2022,334(10):65-78. [23]谭平.论形成儿童有效家庭心理支持的条件[J].长江大学学报(社会科学版),2006(02):247-248. [24]贾伟,陈毅文.母亲的颜色性别刻板印象及反刻板印象对学龄前儿童内隐及外显颜色性别刻板印象的影响[J].教育生物学杂志,2022,10(04):301-307. [25]全国妇联教育部等九部门关于印发《全国家庭教育指导大纲(修订)》的通知[EB/OL]. [26]全国妇联、教育部等11部门印发《关于指导推进家庭教育的五年规划(2021—2025年)》_中国政府网[EB/OL]. [27]教育部等十三部门关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见-中华人民共和国教育部政府门户网站[EB/OL]. [28]杨瑞清.关于5~6岁儿童独立性发展现状及性别差异的调查研究[J].教育科学研究,1998(04):17-19. [29]唐爱民.学校德育获取家庭教育支持的内在逻辑、不良因素与改进路径[J].教育科学,2021,37(04):26-32. |