| 调查研究/张一帆等:父亲婚姻满意度对3~6岁幼儿社会适应的影响研究:父亲参与教养的中介作用 |

| 发布日期:2025-04-22 浏览次数: 字体:[ 大 中 小 ] |

|

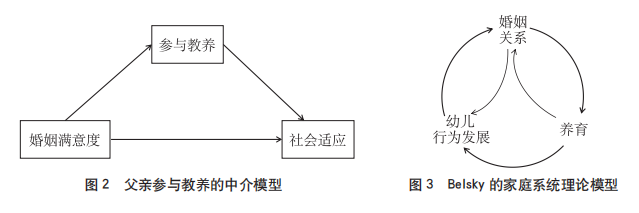

摘要:婚姻满意度不仅影响着父亲参与教养的态度和行为,也深刻影响着幼儿社会适应的发展。为探讨婚姻满意度对3~6岁幼儿社会适应的影响机制,本研究通过分层抽样,从H省3个地区抽取12所幼儿园,以635名幼儿父亲为研究对象,对婚姻满意度、父亲参与教养和幼儿社会适应情况进行问卷调查与统计分析,采用结构方程模型探讨三者之间的关系。结果显示:(1)父亲婚姻满意度、参与教养和幼儿社会适应情况处于中等偏上水平,且三者之间存在显著相关;(2)父亲婚姻满意度能显著正向预测幼儿社会适应积极特征(敏感合作),负向预测幼儿社会适应消极特征(愤怒攻击和焦虑退缩);(3)父亲参与教养在婚姻满意度和幼儿社会适应中起到部分中介作用。为此,本文从父母、教师和社区等方面提出建议,以提升父亲教养行为,促进幼儿社会适应。 关键词:婚姻满意度 父亲参与教养 幼儿社会适应 基金项目:本文系河南省教育科学规划2025年度重大课题“人口变化形势下河南省学前教育资源优化调整研究”(2025JKZB04)阶段性研究成果。 作者简介: 张一帆:宁波开放大学助教 岳亚平:河南大学教育学部教授,河南省学前教育研究中心主任(通讯作者) 袁昊杰:东北师范大学博士生 一、问题提出 近年来,我国家庭教育事业迎来了发展新局面。《中华人民共和国家庭教育促进法》的正式颁布和实施,意味着家庭教育从传统的“家事”范畴被提升到了“国事”的高度,父母正式步入“依法带娃”的新时代。同时,“双减”政策的推行亟须完善家校社协同机制,强化家庭教育的内在活力。作为家庭教育的主要实施者,父亲与母亲一样,同时背负着家庭责任和社会期待。此外,父亲在幼儿成长过程中有着独特的价值,例如,通过参与打闹游戏等活动,激发孩子的好奇心和竞争意识,进而助力孩子获得成就感。[1]然而,现有研究表明,在我国家庭教育实践中,父亲在孩子成长过程中的教育参与和角色发挥,仍需深化与完善。[2]虽然父母爱子通常被认为是一种天性和本能,较少受到外在因素影响,但有学者研究发现,父亲对婚姻的评价会影响亲子依恋,甚至通过链式中介,进一步影响婴幼儿的社会情绪能力,而3~6岁正是个体社会适应发展的关键时期。因此,进一步探寻父亲参与教养的影响因素,挖掘其对幼儿社会适应的影响机制具有重要的理论价值和实践意义。 社会适应通常被认为是个体当前所能达到社会认可的发展目标的程度,诸多研究表明,幼儿早期的社会适应与其后来的学业成绩、人际关系和工作成就有密切关系,早期社会适应不良可能为个体以后各方面的发展带来潜在危机。[3-4]当前多数研究从社会适应的特征表现评定幼儿的社会适应情况,如教育学、心理学和社会学等领域涌现了对幼儿退缩、胆怯、攻击等行为的诸多研究。[5-6]因此,本研究参考梁宗保等人的研究,根据幼儿社会适应的特征表现,将社会适应情况分为积极适应和消极适应。其中,积极适应是指幼儿能够感知他人意图,与他人互助协作,即敏感合作;消极适应又分为内隐问题和外显问题,即害羞焦虑和愤怒攻击。[7]我国早有学者发现,父亲的积极教养行为对幼儿合作性、责任感和自我控制等社会技能有显著影响,反之,父母放任型教养方式可能增加孩子的违纪攻击行为。[8]国外学者的研究也证实了这一点,父亲对幼儿的关心陪伴和鼓励支持可以帮助幼儿获得足够的安全感,形成早期的亲密依恋,对于培养幼儿的社会技能、促进同伴交往、减少问题行为发生有重要作用。[9]而缺乏父亲关爱和管教约束的孩子会产生更多问题行为,和正常家庭的孩子相比,他们甚至会面临更高的犯罪风险。[10]然而在婴幼儿阶段,受制于认知错位、知识匮乏、心理疏远等因素,部分男性在“父亲”角色上存在“隐退”现象。[11]同时,我们也应当注意到,3~6岁幼儿父亲虽然已经有了3年以上的养育经验,脱离了新手时期的“无所适从”,但正处于学龄前期的幼儿也在迅速扩大社交范围,拓展社会认知,这对幼儿父亲而言无疑也是一种挑战。因此,我们有必要将父亲参与教养单独纳入幼儿社会适应的影响因素中,对二者关系做出具体探讨。基于此,本研究提出假设1:父亲参与教养显著正向预测幼儿社会适应积极特征(敏感合作),负向预测幼儿社会适应消极特征(焦虑退缩和愤怒攻击)。 父亲参与教养是指在日常生活中,父亲在认知、情感、行为上所从事的一切直接或间接地影响幼儿成长的活动,包括日常照顾、鼓励表扬、支持规划和管教约束四个维度。[12]国外研究发现,相较于女性,男性对孩子的教育和照顾更容易受到婚姻关系的影响。[13]我国也有学者提出了类似的观点,即父子关系会受到婚姻质量的影响,高水平的婚姻满意度会提升父亲教养效能感,使其乐于参与孩子的成长,付出更多的时间陪伴孩子游戏,照顾孩子生活起居。[14]由此说明,家庭中的亲子互动、夫妻关系、幼儿发展之间相互渗透、相互影响。[15]男性在家庭中不仅是幼儿的父亲,也是妻子的丈夫,双重角色使其在家庭中的行为表现更为复杂,这也就意味着,幼儿社会适应与父母婚姻关系存在内在的关联。已有研究表明,父母婚姻和睦的幼儿适应情况显著优于父母关系不和、分居、离婚的幼儿。[16]相反,父母婚姻冲突则是幼儿成长发展过程中的危险因素,父母频繁发生冲突会使幼儿产生更多的消极情绪,给幼儿带来同伴交往问题,造成其社会适应不良。[17]国外一项研究发现,年仅18个月龄的幼儿在面对家庭冲突时便能产生反应,表现出哭泣、紧张,增加攻击性等行为。[18]作为连接婚姻关系与幼儿行为发展的重要桥梁,父亲参与教养无疑能够在一定程度上缓冲婚姻冲突带来的负面影响。陈小萍等人发现,父亲协同教养可以增强幼儿安全感和人际信任。[19]基于此,本研究提出假设2:父亲参与教养在婚姻满意度与幼儿社会适应之间起到中介作用。 总体来看,我国家庭教育较多关注特殊儿童,注重发挥家庭教育的补偿效应。除此之外,多数研究受到社会性别文化和家庭分工影响,对幼儿社会适应的影响研究主要从“母亲教养”入手,或对“父母教养”进行整体讨论,忽视了父亲育儿的潜力和价值。当前我国正在积极实行“三孩”政策,这无疑也推动着家庭教育走向更加全面、均衡的教育模式。因此,本研究聚焦3~6岁幼儿父亲,测查父亲婚姻满意度、参与教养和幼儿社会适应情况,并试图构建父亲婚姻满意度影响幼儿社会适应的结构方程模型,为促进幼儿社会适应,提高父亲参与教养水平提供实证依据。 二、研究方法 (一)研究对象 本研究采用分层抽样法,根据H省18个地市的人均可支配收入排行,将18个地市分为3个层级,每层级抽取1个城市,在3个地市的城市地区和农村地区分别选取公办园和民办园各1所,每所幼儿园随机选取小、中、大班各2个,每班再随机选择10名幼儿为对象,由幼儿父亲统一填写问卷。本研究总计发放720份调查问卷,回收698份,通过筛选剔除无效问卷后,最终保留有效问卷635份,问卷有效利用率为91%,问卷调查对象的构成情况见表1。 (二)研究工具 1.父亲婚姻满意度量表(ENRICH) 本研究采用Olson编制的婚姻质量量表(Olson Enrich Marital Inventory)中的婚姻满意度分量表进行调查,近年来该量表持续在我国社会学、心理学及教育学等多个学科领域内得到广泛应用,且取得了诸多高质量研究成果,充分验证了其学术价值与实用性。[20-21]该量表采用Likert5点计分制(1=“非常不同意”,5=“非常同意”),共10个题目,例如“我非常满意我们做决定和解决冲突的方式”,其中第1、3、5、8、9题为反向计分题,反向计分后,总体得分越高,表明受访者对婚姻的满意度越高。本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.90。 2.父亲参与教养量表(IFI) 本研究采用Hawkinss编制,尹霞云等人进行中文修订的父亲参与教养量表(Inventory of Father Involvement),该量表共26个题目,包含4个维度:日常照顾、鼓励表扬、支持规划和管教约束。例如,通过“照顾孩子的日常生活”等9个题目测查日常照顾;通过“因孩子表现不错而表扬他”等5个题目测查鼓励表扬;通过“承担为孩子提供经济支持的责任”等8个题目测查支持规划;通过“给孩子的行为制定规则与界限”等4个题目测查管教约束。量表采用Likert7点计分制(0=“非常差”,6=“非常好”),得分越高,说明父亲参与教养越多。本研究中,各维度的Cronbach’s α系数分别为0.93、0.91、0.91、0.82。 3.幼儿社会适应量表(SCBE) 本研究采用Lafreniere和Dumas编制,梁宗保等人进行中文修订的社会能力与行为评价量表(Social Competence and Behavior Evaluation Short Form),该量表共29个题目,包含3个维度:愤怒攻击、敏感合作和焦虑退缩。例如,通过“易怒,容易发脾气”等8个题目测查愤怒攻击;通过“能够协商解决冲突”等10个题目测查敏感合作;通过“在同伴活动中害羞或不自在”等11个题目测查焦虑退缩。量表采用Likert6点计分制(1=“从来没有”,6=“总是这样”)。愤怒攻击和焦虑退缩为消极维度,得分越高说明幼儿社会适应不良问题越多;敏感合作为积极维度,得分越高说明幼儿社会适应情况越好。本研究中,各维度的Cronbach’s α系数分别为0.76、0.84和0.85。 (三)研究过程及数据处理 1.施测过程 本研究以问卷调查的方式获取数据。首先,研究者提前联系各幼儿园负责人,向其介绍研究目的和意图,展示兼具科学性和伦理性的问卷内容;其次,在获得幼儿园负责人的允许后,利用集体备课时间或通过电话联系向教师说明问卷填写要求,确定每个班级的被试性别比例和数量;最后,在教师的协助下,向家长解释说明调查内容和填写要求,获得家长知情同意后发放问卷,并请幼儿父亲进行问卷填写。所有数据收齐后,统一进行录入和清理,而后对数据进行分析与模型构建。 2.数据处理 问卷收回后,经过剔除作答时间过短、存在单一规律、大量空白等无效数据后,整理得到最终数据,并采用SPSS25.0对数据进行描述性统计、相关分析、t检验和单因素方差分析、回归分析,采用AMOS22.0进行结构方程模型拟合度检验,通过Bootstrap方法,进行中介效应检验,置信区间不包含0表明中介效应显著。 3.共同方法偏差检验 本研究数据均来自父亲报告,为了检验变量是否存在严重的共同方法偏差,根据周浩和龙立荣的建议[22],采用哈曼(Harman)单因子检验进行共同方法偏差分析。结果显示第一因子的解释变异量为29.54%,低于40%的临界标准,由此可见本研究的数据不存在严重共同方法偏差,可以做进一步统计分析。 三、研究结果与分析 (一)各变量的描述性统计和人口学变量差异检验 根据表2的描述性统计可知,婚姻满意度得分(M=3.99,SD=0.70)和父亲参与教养得分(M=4.59,SD=0.91)均高于理论中值,社会适应的积极维度(敏感合作)得分(M=4.02,SD=0.73)高于理论中值,焦虑退缩得分(M=2.13,SD=0.58)和愤怒攻击得分(M=1.92,SD=0.47)均低于理论中值。这表明父亲婚姻满意度、参与教养水平和幼儿社会适应处于中等偏上水平。 通过人口学变量差异性检验分析可知,父亲婚姻满意度、参与教养和幼儿社会适应各维度不同的人口学变量上存在显著差异(详见表2)。具体而言,城市组父亲婚姻满意度、参与教养水平和幼儿社会适应各维度得分均显著高于农村组;性别和年龄均对愤怒攻击和敏感合作产生显著影响,随着年龄的增长,幼儿的社会适应逐渐提升,但男生的愤怒攻击行为多于女生;孩子数量未对父亲婚姻满意度、参与教养水平及焦虑退缩造成显著影响;婚姻满意度和敏感合作随着月收入和学历水平的变化发生波动,其中,硕士研究生学历父亲的婚姻满意度得分最高,且与其他组存在显著差异。 (二)各变量之间的相关分析 由于焦虑退缩和愤怒攻击是消极维度,在计算总分时会与敏感合作相抵消,因此将二者进行反向计分,最后得到社会适应整体得分,采用皮尔逊积差相关对本研究各主要变量进行相关分析和描述性统计,结果如表3所示:婚姻满意度与父亲参与教养(r=0.55,P<0.01)及各维度呈显著正相关,也与敏感合作(r=0.35,P<0.01)显著正相关;焦虑退缩与婚姻满意度(r=-0.29,P<0.01)和父亲参与教养(r=-0.29,P<0.01)及各维度呈显著负相关;愤怒攻击与婚姻满意度(r=-0.28,P<0.01)和父亲参与教养(r=-0.34,P<0.01))及各维度呈显著负相关。 (三)婚姻满意度对幼儿社会适应的影响机制 1.婚姻满意度对幼儿社会适应的预测性 由表2可知,城乡、性别、是否独生、月收入、学历水平和幼儿年龄是影响敏感合作显著差异的人口学变量;城乡是影响焦虑退缩显著差异的人口学变量;城乡、幼儿性别和年龄是影响愤怒攻击显著差异的人口学变量。因此分别对这些人口学变量进行了控制,验证婚姻满意度对敏感合作(Model2)、焦虑退缩(Model4)和愤怒攻击(Model6)的预测作用。结果如表4所示:婚姻满意度可以显著正向预测幼儿的敏感合作(β=0.34,P<0.001);显著负向预测焦虑退缩(β=-0.24,P<0.001),显著负向预测愤怒攻击(β=-0.18,P<0.001),验证本研究假设1。 2.父亲参与教养在婚姻满意度和社会适应之间的中介作用 由表3可知,父亲参与教养、婚姻满意度和幼儿社会适应之间均存在显著相关,这表明三者之间可能存在中介效应。为进一步了解三者关系,验证父亲参与教养是否存在中介作用,本研究采用AMOS软件中的Bootstrap程序建构模型图,自助抽样为5000次,设定置信区间为95%。该模型以婚姻满意度为自变量,以支持规划、日常照顾、鼓励表扬和管教约束拟合父亲参与教养为中介变量,敏感合作、愤怒攻击、焦虑退缩作为观察指标拟合社会适应为因变量,结构方程模型见图1,该模型拟合度良好(χ2/df=4.418,SRMR=0.036,CFI=0.979,TLI=0.966,NFI=0.974,IFI=0.980,GFI=0.971,RMSEA=0.073),且各个路径系数都有显著性,因此父亲参与教养在婚姻满意度和幼儿社会适应之间的中介作用模型为可接受模型。 进一步进行中介效应检验结果如表5所示:(1)未加入参与教养这一中介变量前,婚姻满意度对社会适应的总效应,即c显著(95%置信区间[0.24,0.41],不包含0);(2)加入参与教养这一中介变量后,婚姻满意度对社会适应的间接效应也达到显著(95%置信区间[0.14,0.26],不包含0),而婚姻满意度对社会适应的直接效应,即c’仍显著(95%置信区间[0.05,0.20],不包含0),直接效应量占比38.30%。这一结果表明:父亲参与教养在父亲婚姻满意度和幼儿社会适应之间存在部分中介作用,间接效应量占比61.70%,验证了本研究假设2。 (一)婚姻满意度、父亲参与教养和幼儿社会适应的整体概况 人口学变量差异分析结果显示,父亲婚姻满意度整体处于中等偏上水平。一方面,现代社会提倡自由恋爱,人们的择偶观较为成熟理性;另一方面,随着社会经济不断发展,人们生活质量提升,家庭成员的精神需求得到了更多的关注和满足。[23]影响婚姻满意度显著性差异的人口学变量分别是:城乡、月收入和学历水平。农村组父亲外出务工较多,人口单独迁移对婚姻的稳定性产生不利影响,而城市组的夫妻大多生活在一起,有更多的机会沟通交流。在月收入方面,根据马斯洛需要层次原理,生存需求往往先于对爱和归属的需求,当个体经济收入较为低下,为了生活而忙碌奔波时,对婚姻中的投入便会降低,幸福感也会降低。学历水平也会影响婚姻满意度,其中硕士研究生及以上群体的满意度最高,这是因为良好的教育可以提升人们对生活和自我的认知,掌握更多的亲密关系知识和问题处理技巧,而初中及以下群体得分虽然最低,但仍高于理论中值,可能是因为用心经营感情本身就是一种重要的态度和方式,低学历人群也可以做到包容与欣赏伴侣。 研究还发现,父亲参与教养及其各个维度得分均高于理论中值,其中鼓励表扬得分占据首位,学者孙伦轩基于中国教育追踪调查(CEPS)数据分析发现,当前我国正在进入一个“严母慈父”的时代,男性不再像以前那样压抑自己的情感,加之3~6岁幼儿尚处于学龄前阶段,对个体和社会的认知都需要通过大量的学习和试错进行,因此父亲会表现出较多的鼓励表扬。城乡则是影响父亲参与教养显著差异的人口学变量,相较于农村地区比较严重的“父亲缺位”,城市组父亲有更多的机会参与孩子多方面的成长教育,形成亲密的亲子关系。[24]幼儿的性别和年龄则不会对父亲教养产生显著影响,当前社会性别偏见逐渐淡化,早期父亲教养的性别偏爱差异并不明显,而父亲对孩子的爱是持久稳定的,因此也不会表现出明显的年龄差异。 社会适应的消极维度(焦虑退缩、愤怒攻击)得分均低于理论中值,积极维度(敏感合作)和社会适应整体得分均高于理论中值,说明幼儿社会适应情况整体较好。城乡对焦虑退缩、愤怒攻击和敏感合作均有显著影响,这主要和城乡幼儿教育资源配置不平衡有关,城市幼儿教师学历和综合素质往往高于农村幼儿教师。[25]性别对愤怒攻击和敏感合作均有显著影响,具体来看,女生的愤怒攻击行为少于男生,敏感合作行为多于男生。受到社会性别建构的影响,男性通常在行为表现中呈现出勇敢、自信等品质特征,而女性则被期待展现出更多的温柔、细腻等特质。[26]在学龄前阶段,幼儿情绪感染能力对攻击行为的影响存在性别差异,女生察觉他人情绪时,更容易进行自我调节从而抑制攻击行为,而男生比较缺乏情绪的适应调节能力。[27]另外,本研究还发现独生子女的敏感合作得分高于非独生子女,独生子女能获得更多的社会支持,消极情绪得到及时疏导,更有研究表明,相较于独生子女,多子女家庭中的大孩情绪症状异常检出率更高。[28] (二)父亲婚姻满意度和幼儿社会适应的关系 本研究数据结果表明,父亲对婚姻的满意度越高,幼儿的社会适应情况越好,出现外显问题和内隐问题的概率越小。这也印证了Katz等人的研究结果:有敌意的婚姻关系会对幼儿焦虑和抑郁产生影响。[29]究其原因,可能有以下几点:其一,从孩子的角度来说,观察父母的婚姻状态能获取丰富的信息,如情感表达和冲突解决策略。Lewis等人认为,幸福的夫妻在孩子面前的互动会更加温暖,充满鼓励。[30]家长是孩子的第一任教师,当父母表现出更多的善意,幼儿在和他人相处时也会释放更多的善意,帮助其结交更多的同伴,孩子在家庭中学到的沟通策略会减少对他人的攻击行为。其二,婚姻满意度较低的家庭可能存在较多的矛盾不和,无论是隐性攻击还是外在的冲突,不仅会给家长带来困扰,也会使孩子变得敏感。若父母之间的问题比较严重,迁怒到幼儿身上,则会加重幼儿的社会退缩行为。其三,根据柯尔伯格的道德发展阶段理论,3~6岁幼儿的道德认知处于前习俗水平,道德认知和行为标准主要来自家长的权威。婚姻满意度较低的家庭往往存在一定的教育理念冲突,面对父母不同的教养态度,幼儿的社会认知发展便会受到阻碍,由此也会体现在社会适应行为中。 (三)父亲参与教养在婚姻满意度和社会适应之间的中介作用 研究结果表明,父亲婚姻满意度不仅直接影响幼儿社会适应,还可以通过提升父亲参与教养行为,间接提高幼儿社会适应水平(见图2)。由此可见,幼儿社会适应是父亲婚姻满意度和教养行为共同作用的结果。这一结论与美国心理学教授Belsky的家庭系统理论模型(见图3)一致。[31]Belsky认为婚姻关系、育儿和幼儿的行为发展处于一个动态发展系统中,家庭系统中的每一个子系统既可以影响其他子系统,又被其他子系统影响,各个系统相互制约和影响。 具体来说:(1)幼儿社会适应的积极维度,即敏感合作,会因父亲婚姻满意度的提升及教养行为的增加而受到积极影响。父亲在婚姻中体验到的舒适、幸福、满足等积极情感,不仅会鼓励他以积极的态度参与幼儿教养,提供幼儿所需的父爱与支持,而且会将积极情绪传递给幼儿,帮助幼儿形成积极、乐观的性格特质,以及良好的社交能力和合作精神,甚至调节孩子的自尊水平和行为问题。[32](2)幼儿社会适应的消极维度,即愤怒攻击和焦虑退缩,会因父亲婚姻满意度的降低及教养行为的弱化而受到消极影响。3~6岁幼儿已经具备了一定的情绪认知和理解能力,较低的家庭亲密度会造成幼儿焦虑,长期处于矛盾冲突下的幼儿会将注意力更多放在父母身上,更多关注父母感情状态及修复状况,隐忍自己的需求,从而产生敏感、退缩等行为。当父母发生激烈争吵和肢体冲突时,幼儿可能会无意识地习得并复制这种行为模式,进而在自身遇到人际冲突时,也倾向于采取类似的暴力手段来寻求问题的解决。进一步计算直接效应量和间接效应量发现,婚姻满意度→社会适应的直接效应量为38.30%,婚姻满意度→参与教养→社会适应的间接效应量为61.70%。由此可见,父亲参与教养在家庭系统中作为中介变量起到关键作用。家庭系统理论强调,教养行为可在一定程度上缓解婚姻关系对幼儿害羞、退缩、焦虑等内隐问题以及外显问题的负面影响。故而,增加父亲在教养过程中的投入,是优化家庭环境、促进幼儿社会适应的有效策略。从家庭结构角度而言,父亲积极参与教养能够丰富家庭内部的互动模式,为幼儿提供更多元化的情感支持与行为示范,有助于构建更稳定和谐的家庭生态系统,从而在潜移默化中减少幼儿因婚姻因素导致的问题行为,推动幼儿朝着积极健康的社会化方向发展。 (一)夫妻携手构建幸福婚姻,促进父亲参与教养 通常人们认为,即便个体对所处婚姻关系有所不满,也不会削弱对子女的关爱与教育,而本研究发现,婚姻满意度的水平与父亲参与教养的程度紧密相关,进而对幼儿的社会适应产生显著影响。鉴于此,我们应当重视婚姻满意度这一家庭指标。建设幸福家庭,不仅是对成年人情感健康的保障,更是为幼儿营造一个更加和谐、有利于其发展的家庭环境的必要之举。婚姻质量的提升,会进一步促进父亲自觉主动地参与家庭活动,增加共同教养行为,例如,规划家庭活动、日常游戏互动、睡前亲子阅读等。为此,夫妻应秉持相互理解与包容的态度和谐相处,共同学习科学的育儿理念,并在教养实践中保持协同性。当婚姻冲突不可避免时,父母应尽量规避在幼儿面前爆发激烈对抗,降低婚姻冲突对幼儿的直接伤害,而应改善沟通方式,为幼儿营造更为和谐稳定的家庭环境。 (二)关注农村父亲教养困境,提供父亲育儿支持 研究结果显示,婚姻满意度、父亲参与教养和幼儿社会适应在城乡上均有显著性差异,农村组在各变量上的得分均显著性低于城市组,为此我们应着重加强对农村幼儿父亲参与教养的支持指导。首先,可以发挥社会组织的力量,在乡村开展育儿知识公益讲座,帮助幼儿父亲掌握科学的育儿知识,丰富其参与教养的途径。其次,针对部分农村父亲常年在外务工的客观事实,可充分发挥互联网的优势,弥补物理距离带来的缺憾,例如,建立父亲育儿交流平台,向父亲推送幼儿成长过程中的图文,使其直观地感受到孩子的成长变化,激发其参与教养的内在动力。最后,我们应尊重并重视父亲的育儿能力,鼓励父亲成为孩子的玩伴、倾听者和引导者。尽管越来越多的农村父亲在思想上认识到了父职教育的重要性,然而社会上仍存在“母职天赋”的传统偏见,对男性的育儿能力持怀疑或否定的态度,这无疑加重了部分男性对育儿责任的逃避。费孝通先生在《生育制度》一书中指出,“社会形成‘婚姻’确保男女共同担负抚育的责任”。无论是从道德层面还是法律规定,父亲都有照顾和教育孩子的责任和权利。因此,为父亲提供情感支持,消弭外界偏见压力是必不可少的。 (三)教师聚焦幼儿家庭情感,拓展社会领域活动 教师不仅仅是知识的传递者,更是情感的引导者和社交技能的培养者。维果茨基的社会文化理论强调,个体的学习和发展是在社会互动中实现的,幼儿通过与家庭成员的互动,建立起最初的情感依恋和社会联系。因此,教师需要关注幼儿所处的家庭环境,以及他们对于家庭的感受和来自家庭的负面压力,对于父母婚姻关系不和的幼儿应给予更多关爱与情感支持。具体而言,教师可以通过开展一系列融合家庭情感元素的社会领域活动,如“小小家庭日”,鼓励幼儿讲述与家人共度的温馨时光,强化他们对家庭情感的认同与珍视;或“生活中的小冲突”,让幼儿在角色扮演中体验不同家庭成员的责任与感受,理解家庭角色的多样性;或“我的情绪小怪兽”,与幼儿一起联系生活展开讨论,帮助他们更好地理解和管理自己的情绪。此外,还可以通过团体游戏、表演游戏、绘本阅读等方式,培养孩子独立思考、团队合作、解决问题的能力,促进幼儿社会适应的发展。 (四)凝聚家园社教育合力,加强父职教育宣传与实践 党的二十大报告明确指出“加强家庭家教家风建设”“健全学校家庭社会育人机制”。父职教育不仅是法律要求,更是基于父亲角色的独特性和社会发展需要而提出的。为此,我们应该凝聚家园社教育合力,构筑全面育儿生态体系。首先,利用幼儿园作为专业教育机构的平台优势,围绕儿童心理发展、亲子沟通技巧、家庭教育策略等内容,定期举办父职教育讲座,为父亲群体提供科学的育儿知识与方法,组织亲子阅读、亲子手工、家庭教育咨询日等,为父亲提供与幼儿互动、交流的平台。其次,社区作为连接家庭与社会的桥梁,可以发挥资源整合的优势,与图书馆、文化中心等机构合作,提供书籍、文章、视频等资源。通过制作宣传册、海报等宣传材料,在社区内广泛发放,提高父亲们对父职教育的认识和重视程度。最后,家庭作为父职教育的实践场所,也应积极参与家园社联动,父亲要自觉强化父职意识,主动承担起育儿责任,充分利用网络资源或积极参与幼儿园、社区组织的学习活动,主动加入邻里或班级父亲学习共同体,提升育儿技能与素养。家庭成员,尤其是母亲也应认识到父亲在孩子成长过程中的独特价值与贡献,通过正面反馈与情感支持,激发父亲持续参与教养的动力,强化家庭内部的合作与默契,为幼儿创造更多与父亲互动和社会交往的机会。 [参考文献] [1]Paquette D .Theorizing the Father-Child Relationship: Mechanisms and Developmental Outcomes[J].Human Development, 2004, 47(4):193-219. [2]洪明.父教问题辨析——兼论家庭教育分工原理[J].中国青年研究,2023(04):30-35. [3]范惠祯,曹晓君,任敬.父母婚姻质量对儿童问题行为的影响研究述评[J].早期儿童发展,2023(02):64-73. [4]Bornstein M H, Hahn C S, Haynes O M. Social competence, externalizing, and internalizing behavioral adjustment from early childhood through early adolescence: Developmental cascades[J]. Development and psychopathology, 2010, 22(4): 717-735. [5]孙怡,姜露,龚扬.家庭养育方式对幼儿人格及社会适应性的影响[J].基础教育,2020,17(06):79-89. [6]张馨艺,李战宏,张澜,等.父母婚姻满意度与幼儿社交退缩:一个链式中介模型[J].中国临床心理学杂志,2020,28(04):809-813. [7]刘宇,宋媛,梁宗保,等.幼儿社会能力与行为评定简表的国内应用研究[J].东南大学学报(医学版),2012,31(03):268-273. [8]张光珍,梁淼,梁宗保.父母教养方式影响学前儿童社会适应的追踪研究:自我控制的中介作用[J].心理发展与教育,2021,37(06):800-807. [9]Torres N, Veríssimo M, Monteiro L, et al. Domains of father involvement, social competence and problem behavior in preschool children[J]. Journal of Family Studies, 2014, 20(3): 188-203. [10]Harper C C,McLanahan S S. Father absence and youth incarceration[J]. Journal of research on adolescence, 2004, 14(3): 369-397. [11]李艳艳.困厄与解困:婴幼儿家庭教育中的父亲角色分析[J].基础教育研究,2016(21):77-79. [12]蒋琴.父亲参与教养、父子依恋与婴幼儿社会情绪能力关系的研究[D].上海:上海师范大学,2018:3. [13]Volling B L, Belsky J. Multiple determinants of father involvement during infancy in dual-earner and single-earner families[J]. Journal of Marriage and the Family, 1991: 461-474. [14]赵嫣然,刘彤,李信,等.父亲教养压力、婚姻满意度与父亲教养投入的关系[J].中华行为医学与脑科学杂志,2017,26(01):81-84. [15]Galovan A M, Holmes E K, Schramm D G, et al. Father involvement, father–child relationship quality, and satisfaction with family work: Actor and partner influences on marital quality[J]. Journal of Family Issues, 2014, 35(13): 1846-1867. [16]梁宗保,马林阁,张光珍,等.父母婚姻关系质量与学前儿童社会适应:父母养育行为的中介作用[J].中国临床心理学杂志,2016,24(03):499-503. [17]李晓巍.父母冲突与幼儿社会适应的关系:消极情绪的中介作用[J].学前教育研究,2016(06):36-44. [18]Kim Y, Lee S. Variation in social referencing behavior according to infants' understanding of indirect emotional signals[J]. Current Psychology, 2024: 1-12. [19]陈小萍,安龙.父亲协同教养对儿童亲社会行为的影响:安全感和人际信任的链式中介作用[J].中国临床心理学杂志,2019,27(04):163-167. [20]强袁嫣,曹贤才,王大华.依恋内部工作模型与老年人婚姻满意度的关系:基于夫妻成对数据的分析[J].心理学报,2023,55(04):600-611. [21]周夏晖,陈毅文.婚姻满意度对父亲教养投入的影响:母亲守门行为的中介作用及父亲教养价值的调节作用[J].中国临床心理学杂志,2023,31(06):1331-1338. [22]周浩,龙立荣.共同方法偏差的统计检验与控制方法[J].心理科学进展,2004(06):942-950. [23]侯娟,贾可可,方晓义.近20年中国夫妻婚姻满意度发展趋势与社会变迁[J].心理学报,2024,56(07):895-915. [24]朱安新,曹蕊.当前中国家庭的亲子关系:城乡和阶层差异模式[J].贵州社会科学,2019(07):75-86. [25]洪秀敏,罗丽.公平视域下我国城乡学前教育发展差异分析[J].教育学报,2012,8(05):73-81. [26]齐学红,张怡.家庭教育中性别话语的社会建构——基于扎根理论的分析[J].南京晓庄学院学报,2024,40(05):72-78+124. [27]赵欢琦,刘肖岑,黄翯青.共情与心理理论在中班幼儿攻击行为中的作用——基于对北京市幼儿观察与测量的实证研究[J].基础教育,2020,17(06):90-99. [28]刘影,孙玉文,郭莉莉,等.低年龄儿童独生子女与大孩社会性比较[J].中国学校卫生,2021,42(10):1449-1454. [29]Katz L F, Low S M. Marital violence, co-parenting, and family-level processes in relation to children's adjustment[J]. Journal of family Psychology, 2004, 18(2): 372. [30]Christopher C, Umemura T, Mann T, et al. Marital quality over the transition to parenthood as a predictor of coparenting[J]. Journal of Child and Family Studies, 2015, 24: 3636-3651. [31]Belsky J. Early human experience: a family perspective[J]. Developmental psychology, 1981, 17(1): 3. [32]Doyle A B, Markiewicz D. Parenting, marital conflict and adjustment from early-to mid-adolescence: Mediated by adolescent attachment style?[J]. Journal of youth and adolescence, 2005, 34: 97-110. |

|

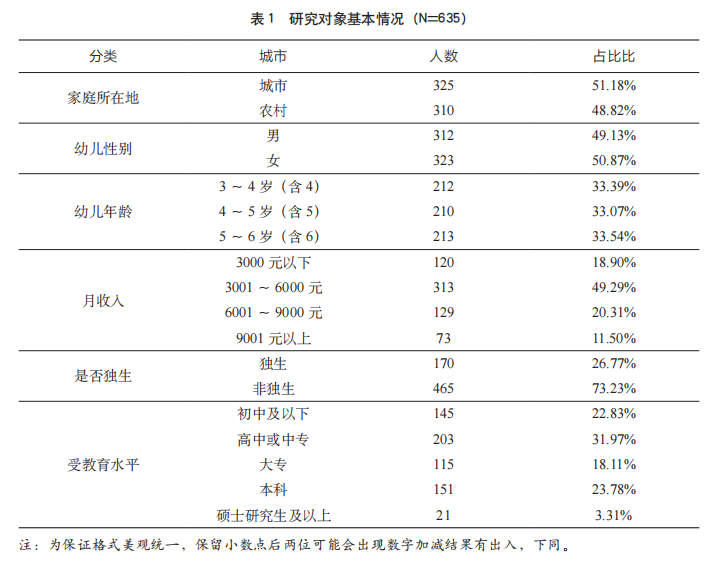

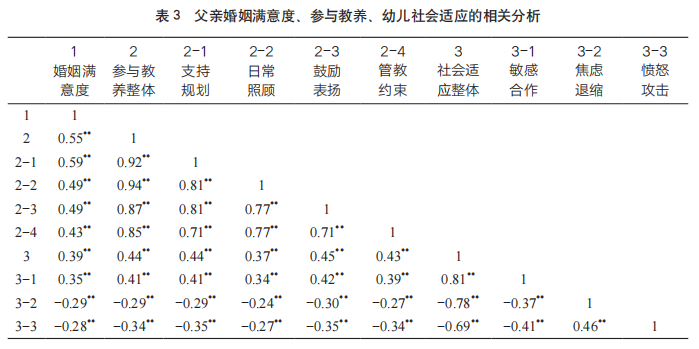

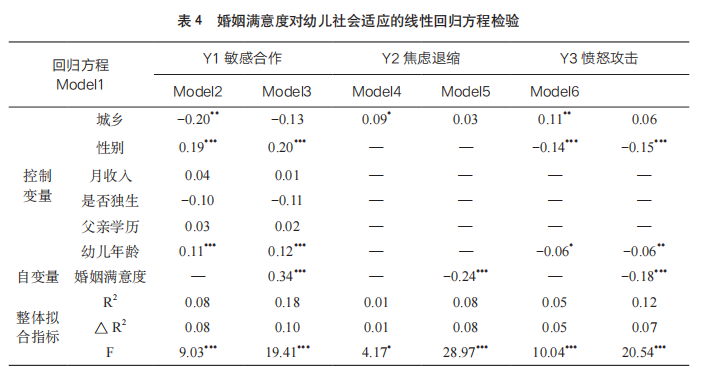

|