| 调查研究 | 家长视角下“双减”工作开展的现状调查与对策建议 |

| 发布日期:2023-06-17 浏览次数: 字体:[ 大 中 小 ] |

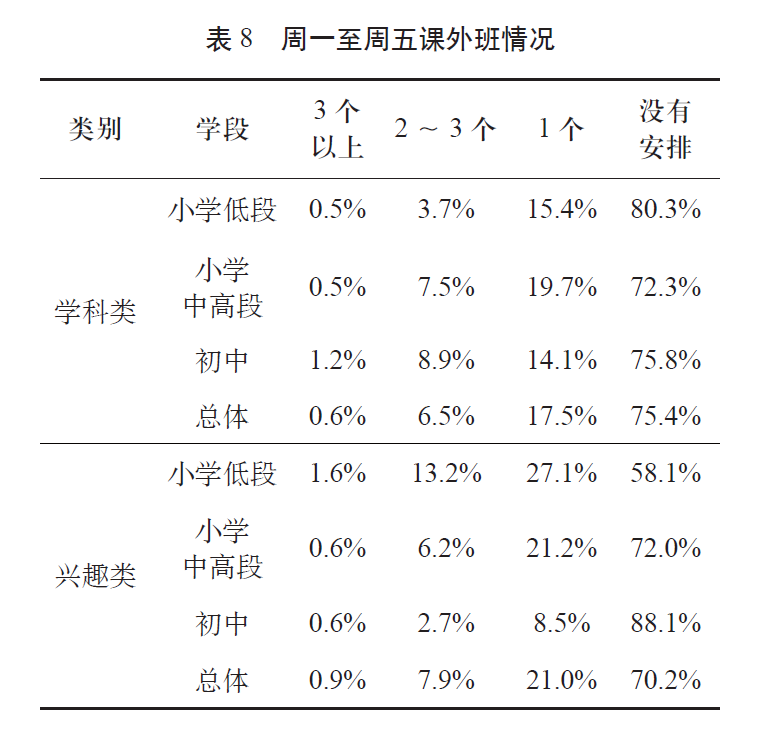

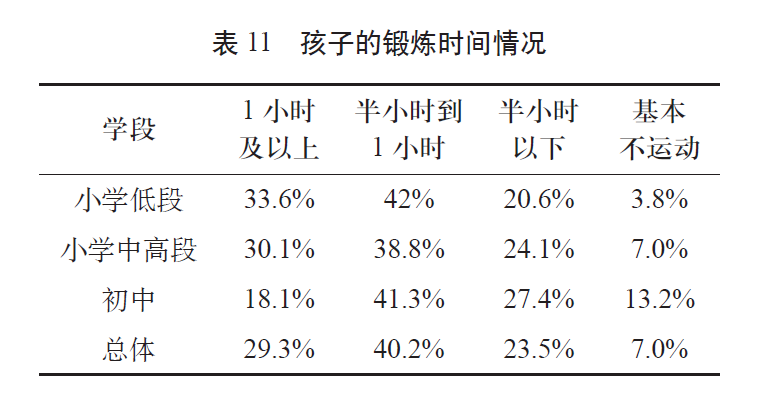

|

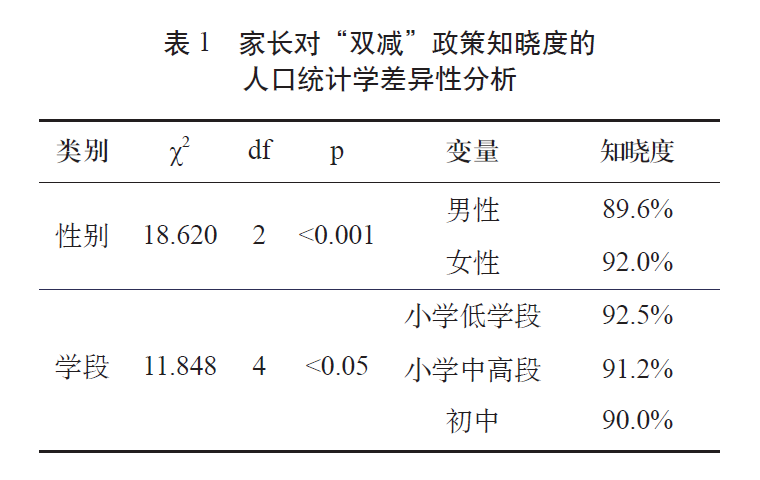

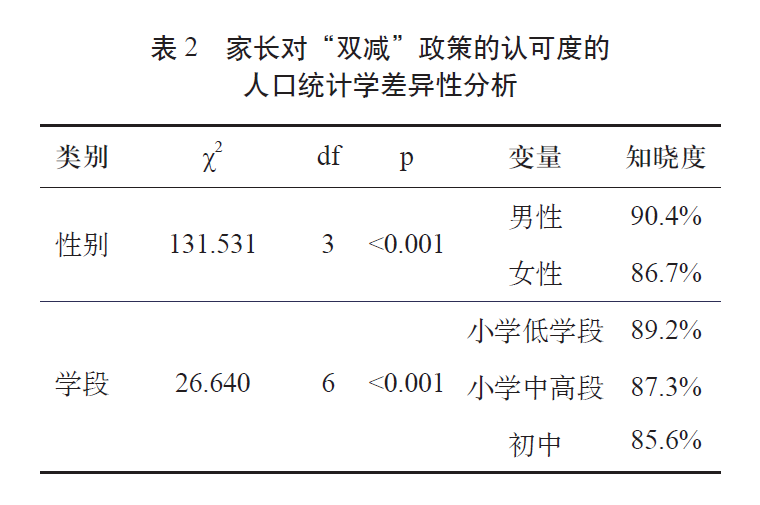

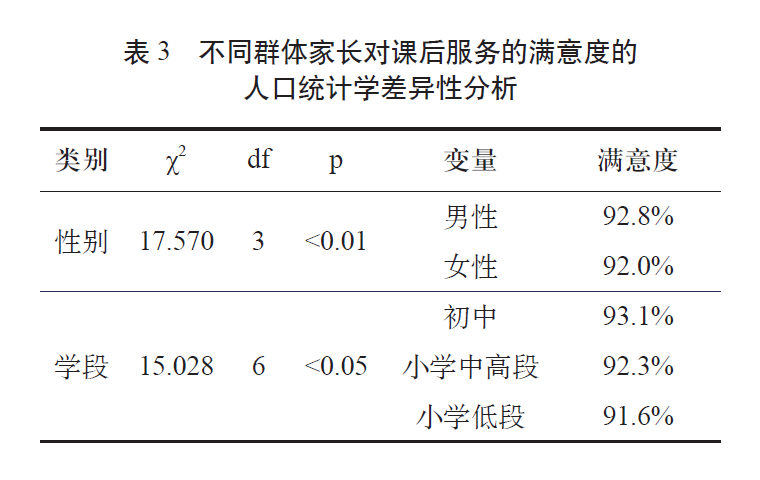

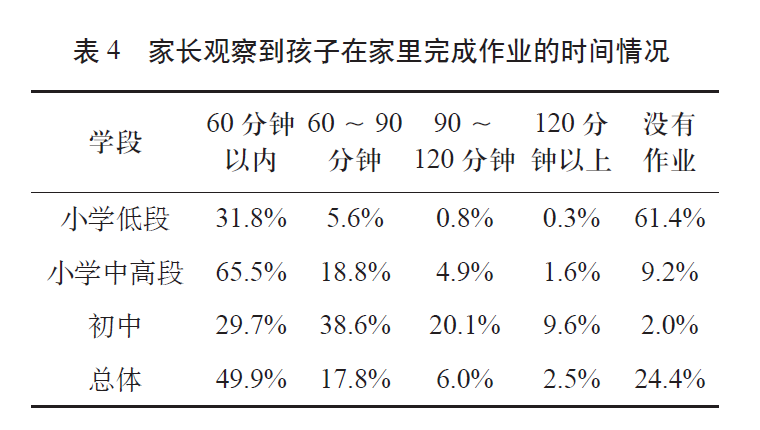

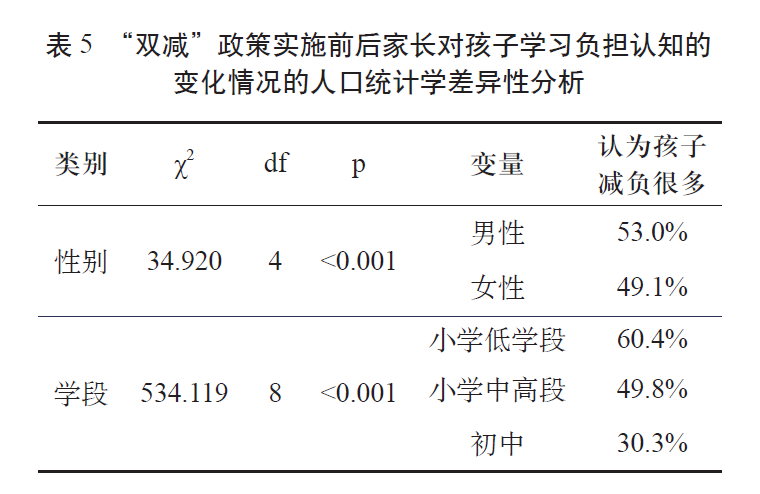

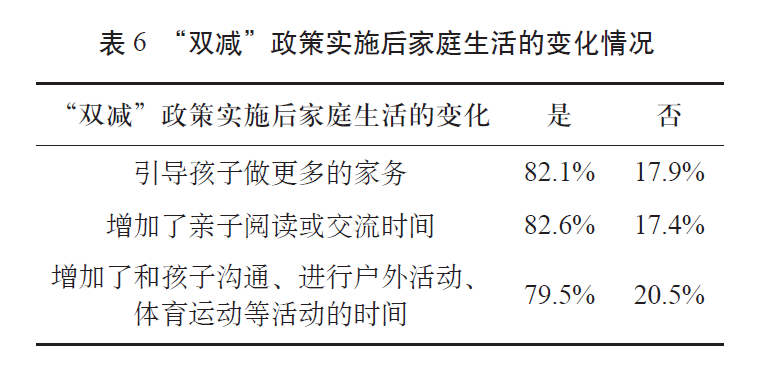

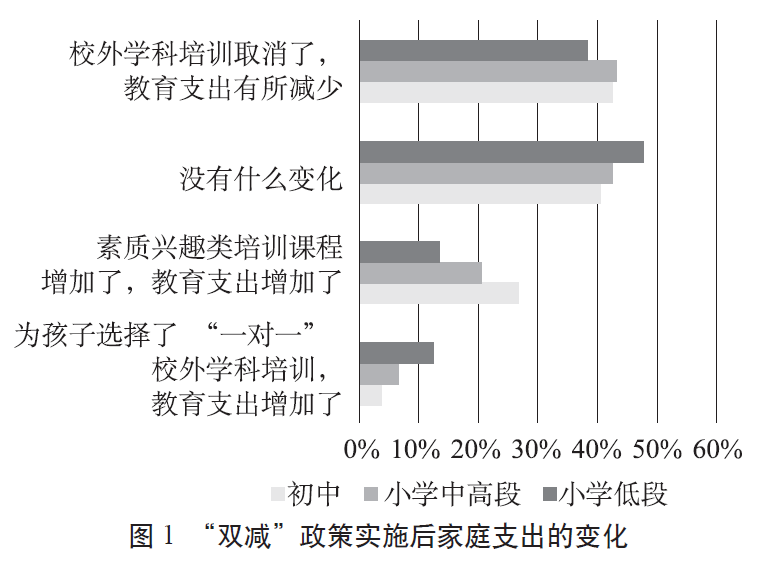

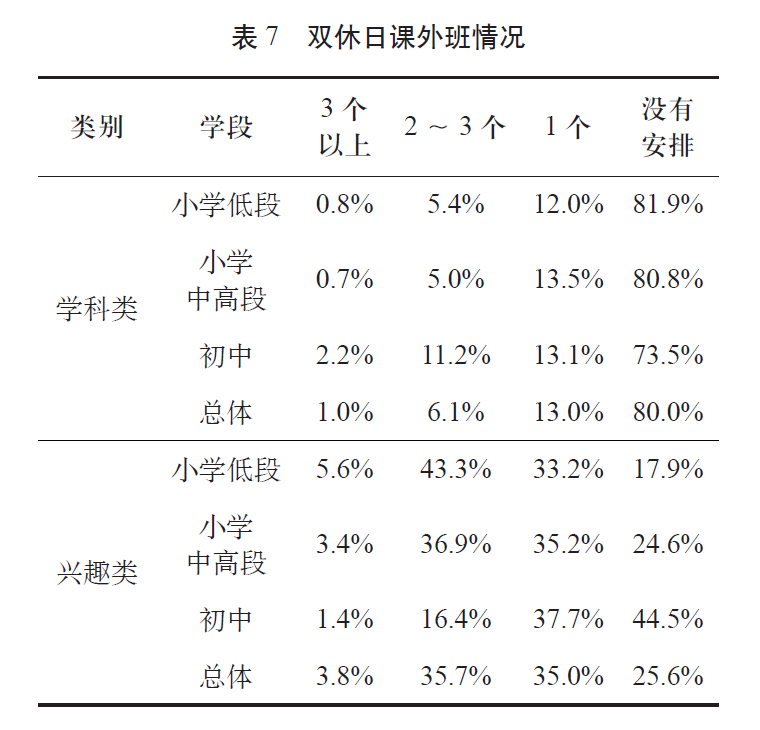

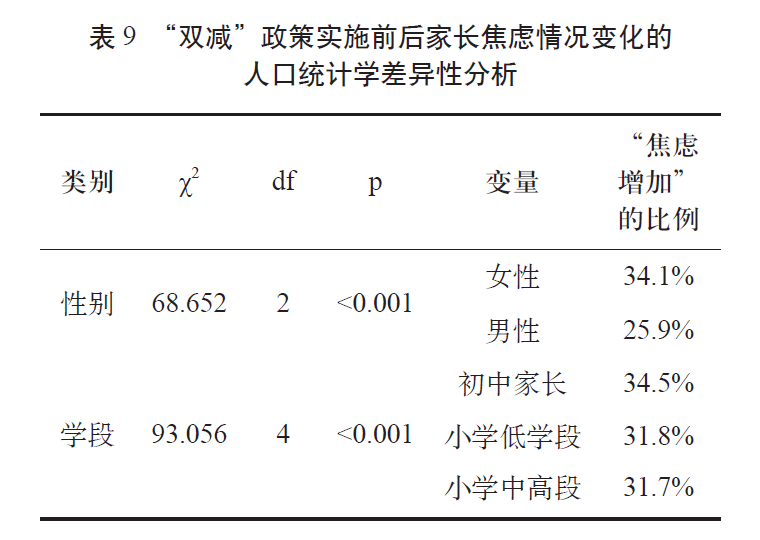

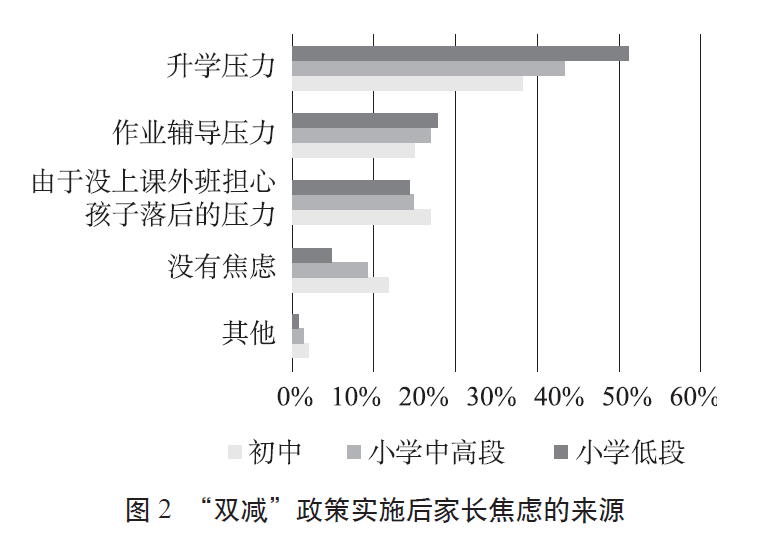

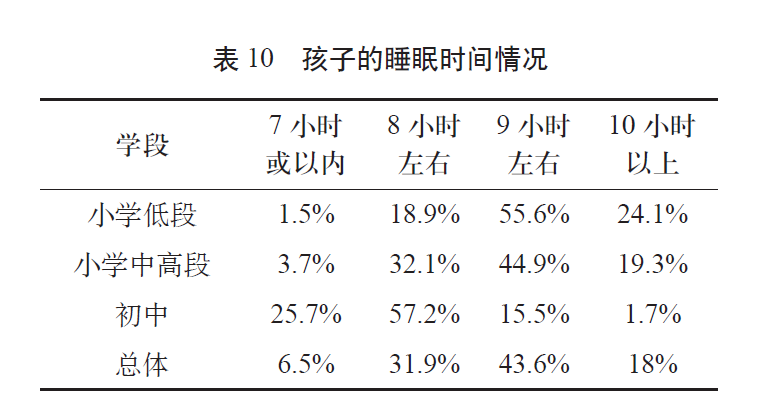

《中华家教》2023 年第1期 家长视角下“双减”工作开展的现状调查与对策建议 摘要:“双减”政策是我国教育格局的大调整。虽然“双减”政策内容聚焦于学校和学生,但是政策的落地离不开家长的协同配合。良好的家校协同共育体系和机制是落实好“双减”政策的重要基础和有力保障。在对10185名义务教育学段公立中小学生家长进行问卷调查的基础上,总结了基于家长视角的当前“双减”工作取得的阶段性成效及存在的问题,并从“双减”后家长教育理念和教育行为的转变、学校家庭教育指导能力的提升、良好家庭教育生态的营造和教育评价改革的深入推进几方面提出了持续深入落实“双减”工作的对策建议。 关键词:家长视角 “双减”工作 调查研究 对策建议 作者简介:曹瑞/天津市教育科学研究院德育与教育心理研究所研究员 刘明娜/天津经济技术开发区国际学校高级教师 符晓梅/天津经济技术开发区第一中学高级教师 樊雅琴/天津市教育科学研究院助理研究员 一、问题的提出 2021年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称“双减”政策)。该政策强调全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,要站在实现中华民族伟大复兴的战略高度,增强政治意识,提高政治站位,认真对待、重点部署和落实工作,进一步深化体制机制改革,促进学生全面发展和健康成长。 家长的教育焦虑指家长对子女教育问题产生的紧张、不安、担忧和恐慌的情绪状态。教育焦虑是普遍存在的,有研究发现,87.0%的受访家长在孩子的教育问题上感到焦虑。[1]家长长期的、持续的教育焦虑不仅会导致亲子关系的不和谐,更重要的是会直接或间接影响孩子的身心健康成长。“双减”背景下,学生学习负担的减轻使得大部分家长由于课业负担带来的教育焦虑得以缓解,但是同时也增加了由于对未来期待的不确定性带来的新的焦虑。虽然“双减”政策内容聚焦于学校和学生,但是其政策落地离不开家长的协同配合。如果家长与学校没有达成“减负”共识,“减负”就只能是教育部门的“独角戏”,校内“减负”的效果可能会因为家长的校外“增负”大打折扣。“家长焦虑能否切实减轻,是‘双减’政策落地的一个难点”[2],基于此,本课题以义务教育学段的家长为研究对象,全面调查了家长对“双减”工作的认识、态度以及“双减”工作阶段性成效等问题。为更加深入揭示家长的教育焦虑,本研究把学段和性别作为重点关注的人口统计学变量进行研究,并基于问卷调查结果,提出持续深入推进“双减”工作的对策建议。 二、研究方法 (一)工具与内容 问卷调查采用课题组自编问卷,共34道题。其中,7道基本信息题,21道单选题,5道多选题,1道开放题。问卷主题涉及家长对学校“双减”工作落实情况的满意度,调查“双减”后孩子的学习负担是否有变化、孩子每天在家完成作业的时间、“双减”是否增加了亲子阅读或交流时间、“双减”是否减轻了家长对孩子的教育焦虑等。 (二)问卷发放与回收 问卷发放对象为天津市某区7所中小学校义务教育学段学生家长,最终回收有效问卷10185份。具体被调查对象情况如下:男性家长2428人(23.8%),女性家长7757人(76.2%);小学低段(1~2年级)家长3187人(31.3%),小学中高段(3~6年级)家长5393人(53.0%),初中家长1605人(15.8%)。 三、家长视角下“双减”工作开展的成效与问题 (一)家长视角下“双减”工作开展的成效 1.总体上家长对“双减”政策的知晓度、支持率、满意度均较高 (1)家长对“双减”政策的知晓度 整体上看,家长对“双减”政策的知晓度比较高。调查结果显示,91.4%的义务教育学段学生家长清楚了解“双减”政策,8.5%的家长简单听说过这项政策,0.1%的家长表示完全不知道这一政策。不同群体家长对“双减”政策了解情况的差异性分析见表1。  表1显示,不同性别、学段家长对“双减”政策的了解情况呈现显著性差异。以家长“清楚了解”的比例为例,女性家长高于男性家长;随年级升高,家长对政策的知晓度降低。 (2)家长对“双减”政策的支持率 总体上被调查家长对“双减”政策普遍持支持态度。对于“双减”政策,家长选择“很支持”和“比较支持”的比例为87.7%,不太支持的比例为10%,不支持的比例为2.4%,说明近九成家长对“双减”工作比较支持。不同群体家长对“双减”政策态度的差异性分析见表2。  表2显示,不同群体家长对“双减”政策的态度呈现显著性差异。以选择“很支持”和“比较支持”的比例为例,男性家长高于女性家长;随着年级增高,家长对政策的支持度下降。 (3)家长对课后服务的满意度 总体来说,被调查家长对课后服务的满意度较高。调查显示,家长对课后服务“很满意”和“比较满意”的比例为92.2%,“不太满意”的比例为6.6%,“不满意”的比例为1.2%。家长对课后服务“很满意”和“比较满意”的比例普遍较高,小学低学段家长为91.6%,小学中高学段家长为92.3%,初中学段家长为93.1%。九成多的家长对课后服务比较满意。有一项以初中家长为研究对象的调查发现,90.27%的家长是自愿让孩子参加课后服务的,家长对课后服务表示支持的占71.39%。[3]不同群体家长对课后服务的差异性分析见表3。  表3显示,不同群体家长对课后服务的满意度均呈现出显著性差异。以“很满意”和“比较满意”的比例为例,男性家长满意度高于女性家长;年级越高,家长对课后服务的满意度越高。 2.孩子的学习负担有所减轻 (1)孩子在家里完成作业的时间接近国家要求 《教育部办公厅关于加强义务教育学校作业管理的通知》中指出:“学校要确保小学一二年级不布置书面家庭作业,可在校内安排适当巩固练习;小学其他年级每天书面作业完成时间平均不超过60分钟;初中每天书面作业完成时间平均不超过90分钟。”表4显示,61.4%的家长反映小学低学段孩子没有作业,65.5%的小学中高学段的孩子作业在60分钟之内完成,68.3%的初中生作业在90分钟之内完成。可以认为,家长反映的孩子完成作业时间与国家要求接近。有研究发现相似结果,73.45%的初中学生每天的家庭作业时长在1小时以内,22%的小学生反映有书面作业。[4]  (2)孩子学习负担有所减轻 总体上,被调查家长认为“双减”政策实施后孩子学习负担有所减轻。家长认为“减轻了很多”的比例为50%,认为“减轻了一些”的比例为34.4%,认为“没什么变化”的比例为12.8%,认为“增加了一些”的比例为1.9%,认为“增加了很多”的比例为0.8%。超八成的家长认为“双减”政策实施后孩子学习负担有所减轻,说明“双减”政策初步取得了预期成效。北京师范大学中国教育与社会发展研究院发布的《全国“双减”成效调查报告》指出“双减”政策实施以来“学生作业负担有效减轻,学生对学校学习生活满意度高,学生居家学习活动内容发生积极改变,家校社协同育人机制初步建立等”[5]。本研究与上述调查取得了较为一致的结果。 不同群体家长对“双减”政策实施前后孩子学习负担认识的差异性分析见表5。  表5显示,不同群体家长对“双减”政策实施前后孩子学习负担的认识的差异性显著。以“减轻了很多”比例为例,男性家长认为减轻的比例更多;年级越低,家长认为“减负”效果越明显。 3.“双减”政策实施后家庭生活发生变化 “双减”政策实施后,家长普遍认为“增加了亲子阅读或交流的时间”“增加了和孩子沟通、进行户外活动、体育运动等活动的时间”,近半数的家长认为教育支出有所减少。相关研究也发现,学生居家学习活动内容发生积极改变,75.5%的家长认为周一至周五孩子在家阅读、运动、劳动、社会实践总时间增加。[6]这与本研究的结果高度一致,说明“双减”政策给学生全面发展以及亲子交流留出了更多的时间和空间,的确给家庭生活的很多方面都带来了积极的变化。 (1)“双减”政策实施后家庭生活的积极变化 “双减”政策旨在把属于学生的时间和空间还给他们,让孩子们全面发展有了更多可能。调查发现,这一政策的实施除了减轻孩子们的课业负担,也给家庭生活带来积极变化。表6显示,“双减”政策实施后,82.1%的家长能引导孩子做更多家务,82.6%的家长认为“增加了亲子阅读或交流的时间”,79.5%的家长认为“增加了和孩子沟通、进行户外活动、体育运动等活动的时间”,这些都是“双减”政策实施给亲子关系及家庭生活带来的积极影响。  (2)“双减”政策实施后家庭支出变化 “双减”政策的实施在某种程度上降低了家庭的教育支出,减轻了家庭经济负担。由图1可以看出,“双减”政策实施后,42.2%的家庭认为教育支出有所减少,其中小学中高段家庭比例最高(42.6%);42.6%的家庭认为没有什么变化,其中初中比例最高(47.8%);21.3%的家庭认为素质兴趣类培训课程增加了,教育支出增加了,其中小学低学段比例最高(26.8%);6.5%的家庭为孩子选择了“一对一”校外学科培训,教育支出增加了,其中初中学段比例最高(12.3%)。  4.多数家长没有给孩子报学科类课外班 双休日,八成以上小学生家长和七成以上初中生家长没有给孩子报学科类课外班;周一到周五,八成以上小学低年级家长、七成以上小学中高年级家长和初中生家长没有给孩子报学科类课外班。有研究发现,没有参加课外班的比例由“双减”政策实施前的33.7%上升到84.96%,参加1~2个课外班的比例由41.23%下降到13.09%;参加2~3个课外班的比例由23.4%下降到1.67%。[7]另有调查表明,42.2%的受访家长不再给孩子报课外培训班或改报体艺兴趣班。[8] (1)孩子双休日报课外班的情况 表7显示,总体上,双休日80%的家长没有给孩子安排学科类课外班,81.9%的小学低段家长、80.8%的小学中高段家长和73.5%的初中家长都没有给孩子安排学科类课外班。总体上,74.4%的家长给孩子安排了一些兴趣类课外班。  (2)孩子周一至周五报课外班的情况 表8显示,周一至周五75.4%的家长没有给孩子安排学科类课外班,具体来说,80.3%的小学低段家长、72.3%的小学中高段家长和75.8%的初中家长没有给孩子安排学科类课外班。总体上,29.8%的家长给孩子安排了兴趣类辅导班。  (二)家长视角下“双减”政策开展的问题 1.部分家长的教育焦虑仍然不减 (1)“双减”政策实施前后家长焦虑的变化情况 总体上,三成多的被调查家长认为“双减”政策实施后焦虑增加了。“焦虑增加”的比例为32.2%,认为“没有变化”的比例为37.9%,认为“焦虑减少”的比例为29.9%。“双减”政策实施前后家长焦虑情况变化的人口统计学差异性分析见表9。  不同群体家长“双减”政策实施前后焦虑情况变化存在差异。以“双减”政策实施后“焦虑增加”的比例为例,如表9所示,女性家长的焦虑程度比男性家长高;与小学家长相比,初中家长的焦虑更严重。国内一项关于中小学家长焦虑的调查也发现,总体上看,家长教育焦虑有随着学段上升而提高的趋势。初中阶段学生的学习课程数量与内容深度等方面发生了不少变化,青春期学生的心理激荡、环境与各种人际关系的复杂性等都可能会影响孩子的学业进步,从而导致家长教育焦虑加重。[9] (2)家长焦虑的来源 家长焦虑的来源是多方面的。根据图2,总体上,65.8%的家长存在升学方面的教育焦虑,年级越高压力越大,其中初中家长比例最高(82.13%);32.9%家长的焦虑来自“作业辅导压力”,其中初中学段家长比例最高(35.68%);31%家长的焦虑来自“由于没上课外班担心孩子落后的压力”,其中小学低学段比例最高(33.86%);18.7%的家长表示没有焦虑,其中小学低学段比例最高(23.6%)。  “双减”政策实施后,学生的课业负担有所减轻,家长的择校焦虑得到有效缓解,但是家长的升学焦虑依旧没有得到根本扭转。以学生学业成绩和毕业去向为焦点的学业成就焦虑成为“双减”政策实施过程中家长教育焦虑的主要表现形式。[10]本调查显示,“双减”政策实施后,部分家长的教育焦虑依然存在,年级越高家长的焦虑程度就越高。引起焦虑的原因是多方面的,其中学业压力是造成家长教育焦虑的首要原因。国内一项关于中小学家长焦虑的调查也发现,未来发展焦虑是家长排在第一的焦虑。[11]家长教育焦虑产生的原因,可以从以下几个方面分析:一是“万般皆下品,惟有读书高”的落后思想还在一定范围内存在,不少家长认为读书的目的在于取得“好”成绩、考上“好”大学,有个“好”前途,升学被家长看成实现这一目标的“唯一”途径,分数被家长看作评价孩子好坏的唯一标准。因此,部分家长担心自己的孩子不上课外培训班会影响学习成绩,当孩子成绩不能如愿时,便产生焦虑。这其实是家长“教育落后”恐慌的表现,“造成‘跟风学习’不断蔓延,‘攀比教育’恶性循环,‘剧场效应’愈演愈烈”[12]。二是对“双减”政策的片面理解,也会导致家长产生“教育焦虑”。部分家长认为“双减”政策会拉开普通家庭与富裕家庭的差距,会导致教育不公平;有的家长还认为“双减”政策下孩子作业降少了,没有压力了,学业质量会降低,因而产生焦虑。三是现有的招生评价制度不能满足家长的需要。在我国,家长习惯用轻视的眼光看待职业教育,部分家长认为孩子就读于职业学校是一件很不光彩的事情,认为在职业学校就读就意味着没有前景。在择业就业、人才招聘等方面都存在对职业教育的歧视。 2.孩子的作业时间、睡眠时间和锻炼时间仍不足 (1)睡眠时间不足 《教育部办公厅关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》明确了学生睡眠时间要求:“小学生每天睡眠时间应达到10小时,初中生应达到9小时,高中生应达到8小时。”表10显示,总体上,睡眠时间能达到10小时的小学生占21.7%,小学低段学生的比例为24.1%,小学中高段学生的比例为19.3%,初中生达到9小时的只占总人数的17.2%。无论是小学生还是中学生,在睡眠时间上距离国家政策要求都有差距。相关研究也发现,67%的中小学生睡眠时间不达标。[13]  (2)锻炼时间不足 《教育部办公厅关于进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》要求,“保证体育活动时间,合理安排学生校内、校外体育活动时间,着力保障学生每天校内、校外各1小时体育活动时间”。表11显示,总体上,29.3%的小学生每天锻炼时间达到1小时及以上,小学低段学生的比例为33.6%,小学中高段学生的比例为30.1%,初中生的这一比例只有18.1%。据此说明,小学生和中学生每天锻炼的时间距离国家政策要求都有较大的差距。相关研究也发现,22%的中小学生反映体育与健康课程开设时数不达标,体育课被挤占问题突出,初中、高三年级尤为严重。[14]  3.家长期望的课后服务结束时间 总体上,家长期望的课后服务结束时间和实际情况存在差异。由表12可以看出,小学学段的家长更多(小学低学段为49.3%、小学中高段为51.8%)赞同5:30结束课后服务,初中学段的家长更多(39.4%)赞同下午6∶30结束。  四、缓解家长教育焦虑,持续深入推进“双减”政策的对策建议 (一)帮助家长改变教育观念,做到“四个提升” 家长教育观念和教育行为的改变是决定“双减”政策能否落地的关键,家长需要做到“四个提升”。一是提升家庭教育责任意识。“双减”政策下,孩子待在家里和父母相处的时间大大增加,家长更需要强化自身的责任意识。家长要拿出时间和心力,学习如何与孩子和谐相处,营造有利于孩子健康成长的温馨和谐的家庭环境。二是提升对孩子品德与身心健康的关注度。家庭教育的内容绝不仅仅是知识的教育,而是人的全面发展的教育。家长不能一味关心孩子的学业成绩,更应该关注孩子的每日生活,让孩子在劳动中学习、成长,在劳动中创造、表现。家庭是孩子幸福的家园,家庭教育就是对孩子良好心理品质的教育。三是提升亲子陪伴与互动的质量。只有家长与孩子互动的时间增多了、空间增大了,孩子才能真正从繁重的学业负担中走出来,才能从对世界的美好感受中增强对社会的责任感。四是提升对自身家庭教育素养的关注。每个家长在要求孩子进步的同时,也要注重自身素质的提升,做到“与孩子共同成长”,给他们树立学习的榜样。 (二)充分发挥学校对家庭教育的指导作用,为家长赋能 学校是开展家庭教育指导的主阵地,学校要充分发挥对家庭教育的指导作用,调动各方面力量,为家长进行家庭教育赋能,以下做法可供学校借鉴。 1.问题导向,开办家教讲堂 学校每个学期至少组织两次家教讲堂。在活动开展过程中,学校应充分考虑不同年级、不同性别学生家长的需求,因需施教。家教讲堂要注意两点:一是要突出问题导向,相比于空泛的大道理,学校更应侧重于解决家长在家庭教育中的实际难题。二是要鼓励认可家长,当前众多自媒体都在进行家庭教育,但大多是在批评家长的种种问题,这大大增加了家长的焦虑情绪,在家教讲堂中,学校应理解家长的难处和焦虑,认可家长的付出,从而让家长获得心理上的力量。 2.私人订制,提供心理辅导 学校积极开展面向家长的个别心理辅导。每个家庭的环境不同,问题各异。相比于讲座、公众号,家长最渴望的是“一对一”的帮助指导,因此学校可以面向全校家长开放心理教师的电话、微信等联系方式,为家长提供24小时的心理支持,让家长能够随时得到专业帮助。 3.亲子活动,增进亲子感情 很多家长与孩子之间的话题只有学习,导致矛盾重重。为此,学校可尝试组织多元素活动,帮助亲子获得生活话题、培养共同爱好,调节情绪,增进感情。假期是增进亲子情感、助力孩子成长的绝好时机,学校可以充分利用这一契机,创造亲子互动的机会,让家长和孩子共同完成一件事,可以是家务劳动,也可以是共同读一本书等,让家长能真正通过陪伴孩子中了解孩子的内心,体会交流的乐趣,见证成长的喜悦。 4.职业讲座,树立家长形象 学生在学校接触职业信息的机会较少,学校可以组织邀请各行各业的家长到校举行讲座,每次邀请8~10人,学生可以根据爱好选择感兴趣的讲座。这样的活动不仅帮助学生建立对职业的认识,也可以从家庭教育的角度帮助父母在孩子心目中树立形象,展现价值。 (三)尊重孩子身心发展规律,营造良好家庭教育生态 要注重给孩子创造健康成长和发展的时间和空间。不少家长认为,“孩子玩耍只是在消磨时间,没有做成任何事情,没有用处”。关于玩耍的科学研究表明,玩耍是孩子身心健康成长的必要“维生素”。“专注时间、玩耍时间、联结时间、内省时间、运动时间、放松时间、睡眠时间”被心理学家称为健康心智的“餐盘”,只有这几个方面达到有机平衡,大脑的功能才最佳。如果家长过度强调学习成绩,让孩子付出了过多的专注时间,那么,可能适得其反,导致孩子对学习产生厌烦情绪。因此,父母应给孩子足够的空间和时间去探索世界,在玩耍和试错中培养孩子的好奇心、语言能力、问题解决能力、健康的情绪以及社交技能等。尊重孩子的身心发展特点和规律,给孩子创造玩耍的时间和空间,有利于营造轻松愉快的家庭环境。 (四)深入推进教育评价改革,给孩子发展提供更多的可能 调查发现,升学压力是造成家长教育焦虑的首要原因。2020年,中共中央、国务院印发了《深化新时代教育评价改革总体方案》,明确了新时代教育评价改革的任务和路线图。然而,从实际情况看,以分数给学生贴标签的做法尚未从根本上破除,家长在家庭教育中仍然存在片面关注学生学习成绩的倾向。因此,要从根本上减轻学生的课业负担和家长的焦虑,必须深入推进教育评价改革,通过创新评价手段,构建多元评价体系,给学生多元成才的选择,切实缓解因考试而产生的应试压力和社会普遍存在的教育焦虑。多元教育评价制度可以使学生从功利化、短视化的教育焦虑中挣脱出来,基于此,应重视健康舆论环境的营造。一是要淡化“人中龙凤”“皇榜状元”的竞争性文化,构建促进学生全面发展的教育评价体系。[15]二是要积极建立“人尽其才”的新文化,积极推进“人人出彩”的新评价。[16]三是深入开展中高考改革,重新建立各级各类学校的“标准”观,彻底摒弃“唯分数”“唯升学”与“唯毕业率”“唯就业率”的教育质量评价观。只有构建多元评价体系,把职业教育真正建设为与普通教育平等的类型教育,给学生多元成才的选择,才能切实减轻学生的课业负担。[17] “双减”改革是我国教育格局的大调整,迫切需要学校教育、家庭教育和社会教育协同发展。在“双减”改革的大背景下,家庭教育的地位和作用更加凸显。[18]为了“双减”工作能持续深入地推进,需要摒弃学校、家庭、社会“各自为营”的教育状态,各方通力合作、达成共识,切实改变家长观念,减轻家长的教育焦虑,为孩子的健康成长和全面发展保驾护航。 【参考文献】 [1][8] 黄冲.“双减”后家长焦虑调查[J].云南教育(视界综合版),2021(12):32-34. [2] 周洪宇,齐彦磊.“双减”政策落地:焦点、难点与建议[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2022(01):69-78. [3] 余斐,徐文凯.初中学校“双减”工作实施现状调查报告——基于浙江省绍兴市7个县(市、区)初中的抽样调查[J].教学月刊·中学版(教学管理),2022(Z1):10-16. [4][7][10] 余雅风,姚真.“双减”背景下家长的教育焦虑及消解路径[J/OL].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2022(04):1-11. [5][6] 王峰.研究机构发布“双减”成效调查报告:校外培训负担有效减轻建议升级课后服务内容[N].21世纪经济报道,2022-03-03(006). [9][11] 何敏琪,何进军.中小学家长教育焦虑调查研究[J].教育导刊,2020(10):45-51. [12] 崔保师,邓友超,万作芳,等.扭转教育功利化倾向[J].教育研究,2020(08):4-17. [13][14] 67%的中小学生睡眠时间不达标[J].初中生世界,2021(37):5. [15] 钱洁,缪建东.破解家长教育焦虑的可能路径:构建促进学生全面发展的教育评价体系[J].中国教育学刊,2021(09):38-43. [16] 崔允漷,张紫红.后“双减”时代何以防止义务教育加剧内卷化[J].上海教育科研,2022(02):5-8. [17] 熊丙奇.加快建立“职教高考”制度[J].上海教育评估研究,2021(06):23-26. [18] 张志勇.“双减”改革呼唤家庭教育的回归与重构[J].中华家教,2022(01):8-13. *本文系2021年天津市教育科学规划重大课题“学校家庭社会协同育人机制研究”(AEE210001)阶段性成果。 (责任编辑:李育倩) |